Orléans

a connu plusieurs sièges ou batailles importantes durant l'histoire

de France. On pense bien sûr à celui mis par Attila devant la ville

en 451 pendant sa campagne en Gaule.

Le siège de 1428-1429, lui, est passé à la postérité grâce à

l'intervention de Jeanne d'Arc. La ville est d'ailleurs, dès

l'époque, l'épicentre du culte de la Pucelle, bien que celle-ci n'y

soit en définitive pas restée très longtemps. Le siège lui-même

est souvent éclipsé par la présence de Jeanne, que d'aucuns voient

comme celle qui a sauvé le royaume de France d'une chute prochaine

aux mains des Anglais. S'il est vrai que l'apparition de Jeanne d'Arc

a galvanisé les énergies et a été savamment orchestrée par le

roi et son entourage, sur le plan militaire, le siège d'Orléans est

intéressant à étudier car il recèle plusieurs caractéristiques

importantes de l'art de la guerre à la fin du Moyen Age, alors en

pleine transition. Retour sur un siège pas comme les autres.

La

« maudite guerre »

« La

pitié qui était au royaume de France » : c'est ce

que répond Jeanne d'Arc à ses juges, à Rouen, le 15 mars 1431,

quand ils lui demandent ce qui lui enseignait l'archange saint

Michel. Il faut dire que le royaume de France est alors victime,

comme l'Angleterre d'ailleurs, d'une dépression démographique, due

non pas à une dénatalité mais à une surmortalité provoquée par

les retours réguliers de l'épidémie de peste, apparue en

1347-1349. Une certaine paupérisation de la population se fait jour,

mais ne concerne pas tout le monde : les princes, de grands

seigneurs, vivent bien, non pas par leurs revenus propres mais par la

confiscation d'une fiscalité d'ordinaire réservée au souverain.

Le

royaume de France est alors, c'est une banalité de le dire, un monde

chrétien, où l'encadrement des populations par l'Eglise est étroit.

Cependant, l'Eglise est déchirée, entre 1378 et 1418, par le

schisme pontifical entre Rome et Avignon. L'élection de Martin V ne

met pas fin immédiatement au schisme puisque le pape doit affronter

un concile qui entend bien commencer une « réformation »

qu'il estime nécessaire. Si l'on se trouve aussi dans une société

d'ordres, c'est un monde relativement ouvert, comme le montre le

parcours de Jeanne d'Arc.

La

guerre de Cent Ans, ainsi qu'on l'a baptisée au XIXème siècle,

prend un nouveau cours à la fin du XIVème siècle. Après la phase

de reconquête initiée par le roi français Charles V, mort en 1380,

aucun traité ne vient changer la situation sous Charles VI, bien que

des tentatives de rapprochement soient engagées avec le roi anglais

Richard II. Mais, en 1392, Charles VI connaît sa première crise de

démence. Le dauphin Louis, né ensuite en 1397, est trop jeune pour

régner. Tout l'édifice monarchique français, monocratique, est

ébranlé. De l'autre côté de la Manche, Richard II est renversé

(1399) puis exécuté par Henri IV, petit-fils d'Edouard III, qui

cherche d'abord à assurer son pouvoir en Angleterre mais qui n'est

ni pacifiste, ni francophile.

En

France, le contrôle du pouvoir chancelant oppose deux oncles et le

frère du roi : Jean, duc de Berry, Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne et Louis, duc d'Orléans. C'est surtout l'affrontement

Orléans-Bourgogne qui est d'importance. A la mort du Hardi en 1404,

son fils, le nouveau duc Jean Sans Peur, sentant la fragilité de sa

position par rapport au frère du roi, n'hésite pas à faire

assassiner Louis d'Orléans en plein Paris dans la nuit du 22 au 23

novembre 1407. Pour beaucoup de contemporains, c'est le début d'un

cataclysme politique et militaire. De fait, le meurtre ouvre une

véritable guerre civile entre Armagnacs (du nom du comte d'Armagnac,

soutien des Orléans) et Bourguignons. Jean Sans Peur, vainqueur de

ses sujets liégeois révoltés à Othée en 1408, justifie son acte

par un éloge du tyrannicide. Dès 1411, dans sa lutte contre les

Armagnacs, il fait appel à un contingent anglais. Les Armagnacs

l'imitent dès l'année suivante.

Jean

Sans Peur ne peut faire cependant adopter son ordonnance de

réformation (dans le sens de retour à la tradition) du royaume en

1413. La même année monte sur le trône anglais Henri V, fils

d'Henri IV, qui entend bien récupérer son dû en France. Dès 1415,

il débarque en Normandie, s'empare non sans mal de Harfleur puis

cherche à gagner Calais en évitant l'armée française. Intercepté

à Azincourt, Henri défait l'armée royale dans un des plus grands

désastres, pour la France, de la guerre de Cent Ans. La conquête ne

commence cependant qu'en 1417 par la Normandie, soumise après la

chute de Rouen en 1419. Pendant ce temps, le duc de Bourgogne a

installé un gouvernement parallèle à Troyes avec la reine

française Isabeau de Bavière, et entre dans Paris en mai 1418. Les

Armagnacs réussissent à faire sortir le dauphin Charles de la

capitale ; devant la menace anglaise, le duc de Bourgogne accepte de

rencontrer le dauphin à Montereau, le 10 septembre 1419. Son

assassinat en forme de vengeance pour le meurtre du duc d'Orléans,

entrepris à l'instigation d'anciens proches de ce dernier, jette son

héritier Philippe le Bon dans les mains des Anglais.

Henri

V fait signer au roi Charles VI défaillant le traité de Troyes, en

1420, qui déshérite le dauphin Charles et fait de lui le souverain

de France et d'Angleterre. Mais il faut l'appui des Bourguignons,

réticents, et surtout écraser le dauphin qui n'a pas baissé les

armes. Même s'il s'est brouillé avec un allié potentiel, le duc de

Bretagne Jean V, Charles reprend le contrôle de la partie sud du

royaume, tient des places dans le Bassin Parisien, remporte avec

l'aide de renforts écossais des victoires notables contre les

Anglais comme celle de Baugé (1421), où périt le propre frère

d'Henri V, le duc de Clarence. La situation change brusquement avec

le décès imprévu d'Henri V (31 août 1422) suivi dans la tombe,

quelques mois plus tard, de Charles VI (21 octobre). Si le dauphin

Charles devient Charles VII, il n'a pas été sacré et ses finances

sont au plus mal, même s'il dispose de troupes expérimentées.

L'année 1423 est équilibrée : succès anglais à Cravant,

victoire française à La Gravelle.

En

1424, Charles VII a rétabli son contrôle sur les finances et a reçu

des renforts militaires : 2000 chevaliers et écuyers, 6000 bons

archers et 2000 porteurs de haches des Highlands, des Ecossais

commandés par le comte de Douglas et celui de Buchan. Teodoro di

Valperga amène de Lombardie 600 lances et 1000 fantassins. Une

taille d'un million de livres tournois doit servir à financer la

reconquête de la Normandie, province riche et l'une des clés du

royaume. Mais l'offensive française vient mourir à la bataille de

Verneuil, le 17 août 1424, une des plus féroces batailles de la

guerre de Cent Ans selon les chroniqueurs du temps, dont certains

disent qu'elle fut encore plus acharnée qu'Azincourt. Bedford, frère

d'Henri V devenu régent de France pour son jeune neveu Henri VI,

doit lui-même se dégager à coups de hache. Si les pertes sont

lourdes côté français, elles ne le sont pas moins du côté

anglais. Charles VII n'a cependant plus d'armée ou presque après

Verneuil.

Yolande

d'Aragon, la belle-mère de Charles VII, s'assure alors le soutien du

frère du duc Jean V de Bretagne, Arthur de Richemont, qui est

intrônisé connétable de France (mars 1425). C'est aussi un geste

pour tenter une négociation avec les Bourguignons tout en écartant

les anciens proches du duc d'Orléans, les Armagnacs qui sont

insupportables au duc Philippe le Bon. Arthur de Richemont ne

remporte pas malheureusement de succès militaire et n'hésite pas à

faire assassiner les conseillers du roi qu'il juge trop gênants,

comme Pierre de Giac. En juin 1427, Charles VII le remplace par

Georges de la Trémoille, lui aussi ancien proche des Bourguignons.

Cette année-là, La Hire et Dunois, Bâtard d'Orléans, deux grands

capitaines de Charles VII, chasse les troupes anglaises qui

assiégeaient Montargis et Louis d'Estouteville met en déroute une

armée anglaise de 2000 hommes sous les murs du Mont-Saint-Michel.

Mais aucun de ces succès n'est décisif. Une guerre civile larvée

continue avec Arthur de Richemont et le régent Bedford s'attaque aux

possessions de Yolande d'Aragon en Anjou. En juin 1428, Salisbury,

frère de Bedford, débarque en France avec une nouvelle armée levée

en Angleterre, tandis que les états du sud du royaume pressent

Charles VII de négocier, ce que celui-ci veut éviter à tout prix.

L'intervention de Jeanne d'Arc va rallumer, plutôt que susciter, une

ferveur dynastique qui commençait à s'éteindre, et transcender les

intrigues qui déchirent la cour de Charles VII.

![]()

Jeanne

d'Arc devient la Pucelle

Jeanne

d'Arc est née dans ce que l'on appelle le « Barrois

mouvant », la partie du duché de Bar rattachée

féodalement au royaume de France, à la lisière du Saint-Empire.

Les seigneurs de Domrémy sont plutôt, cependant, dans l'orbite du

duc de Lorraine. Le village est à l'écard de la grande route entre

Boulogne et Strasbourg, qui passe par Toul et Grand. Charles II de

Lorraine a été proche des Bourguignons mais se tient dans une

prudente réserve dans les années 1420 : la ville de

Neufchâteau, non loin de Domrémy, sert de refuge à tous ceux qui

sont hostiles au traité de Troyes. Le duc de Bar étant mort à

Azincourt, des prétendants tenant du roi Charles VII et des

Bourguignons s'affrontent pour le titre. Une bataille a lieu ainsi à

Maxey, en 1419, le village voisin de Domrémy. Les Anglais occupent

Guise en 1424 pour menacer Vaucouleurs, la seule place qui dépend

directement, dans la région, de Charles VII, dirigée par son

capitaine Robert de Baudricourt. La guerre est donc bien présente

dans l'enfance de Jeanne : en 1428, Domrémy est brûlée et

ravagée.

Jeanne,

probablement née en 1412, porte le nom de son père, et non celui de

sa mère comme c'est la coutume traditionnellement. Ce n'est pas une

bergère, élément qui a été rajouté par la suite : elle

reste à la maison où elle file la laine, et peut aller aux champs,

comme toutes les jeunes filles de l'époque, mais c'est surtout la

fille d'un notable. Jacques d'Arc est le doyen du village, cité dans

les documents après l'échevin et le maire. Jeune paysanne plutôt

aisée, Jeanne a un destin tout tracé : d'ailleurs son père la

fiance sans lui demander son avis avec un homme de la région...

alors qu'elle se fait remarquer par sa piété. Dès l'été 1424,

elle entend les premières voix dans le jardin de son père. Les

apparitions, régulières, se font plus pressantes à partir de

l'arrivée en France de l'armée de Salisbury, à l'été 1428. Elle

dit plus tard être visitée par saint Michel, puis par les saintes

Catherine et Marguerite. Les habitants de Domrémy ont d'ailleurs

probablement eu vent de ces apparitions avant son départ.

Les

Anglais devant Orléans

On

connaît assez bien les événements liés au siège d'Orléans, qui

démarre en septembre 1428, notamment grâce au Journal du siège

d'Orléans, notes prises dans les années 1460 par un témoin

oculaire, complété par d'autres sources. Les Anglais et les

Bourguignons sont plutôt avares de commentaires, surtout les

premiers. Autres sources d'importance : les documents comptables

des armées, qui ont été en partie conservés dans les deux camps

et qui apportent de précieuses informations.

Thomas

de Salisbury débarque en France en juin 1428. Avec lui, 450 hommes

d'armes, 2250 archers. C'est l'un des chefs de guerre les plus

expérimentés du côté anglais : il a été à Azincourt, à

Verneuil, il a participé à la conquête de la Normandie. C'est lui,

aussi, qui a été chassé devant Montargis en septembre 1427 par des

capitaines français tout aussi brillants : le Bâtard

d'Orléans, Raoul de Gaucourt, gouverneur d'Orléans, qui avait

dirigé la défense de Harfleur en 1415 face à Henri V ; le

seigneur de Villars, des capitaines gascons comme La Hire et

Xaintrailles. Salisbury, lui, compte bien faire sauter le verrou

d'Orléans et prendre ensuite toutes les places françaises sur la

Loire, afin de protéger définitivement Paris et d'entamer

l'offensive contre le « royaume de Bourges ».

Bedford, le régent, aurait préféré achever la conquête de

l'Anjou. Concentrée à Chartres, l'armée anglaise progresse

rapidement et s'empare, le 5 septembre, de Meung-sur-Loire, à une

dizaine de kilomètres d'Orléans. Elle met ensuite le siège devant

Beaugency, tandis que les soudards pillent la collégiale royale de

Notre-Dame-de-Cléry. Le 8 septembre, Salisbury paraît pour la

première fois sous les murs d'Orléans. Pour priver la ville de

secours, il procède à un encerclement méthodique sur 10 à 20 km

de rayon. Beaugency tombe le 25 septembre ; à la fin du mois,

le nord et l'ouest d'Orléans sont bloqués. John de la Pole,

lieutenant de Salisbury, s'occupe de l'est : il prend Jargeau le

5 octobre, Châteauneuf le lendemain. Le 7, Olivet, au sud d'Orléans,

est investie, et une reconnaissance est lancée sur les défenses de

la ville le soir-même. Orléans est désormais assiégée.

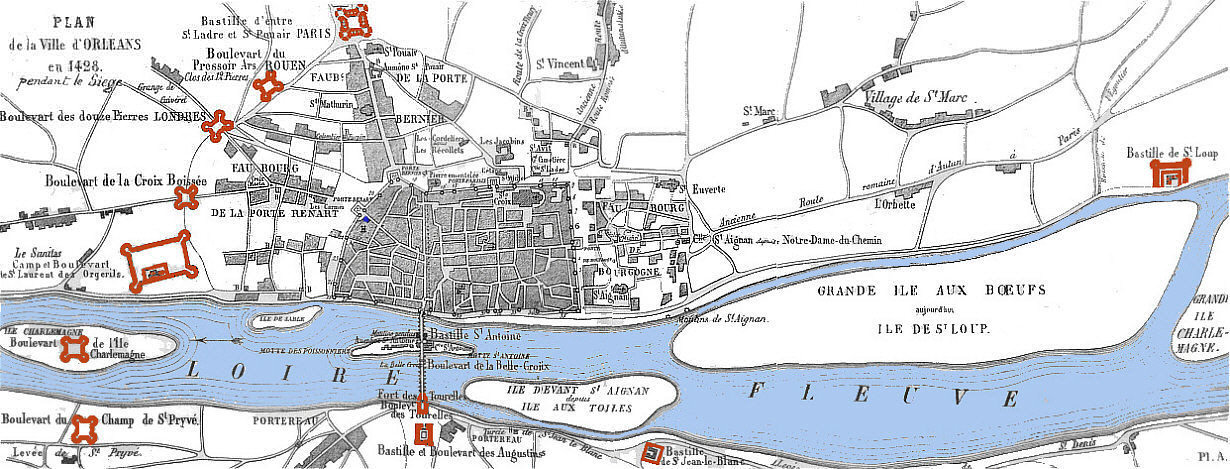

Orléans,

située sur la rive droite de la Loire, est alors une grosse ville

pour l'époque, peut-être 30 000 habitants avec les faubourgs.

Protégée par un rempart et une trentaine de tours, ainsi que par le

donjon de la Tour Neuve construit sous Philippe Auguste, Orléans

dispose d'un pont de 350 m à 19 arches qui la relie à la rive sud

de la Loire. Au milieu, l'île Saint-Antoine, où un fortin a été

construit en 1417 après une incursion anglaise -la bastille

Saint-Antoine. Au niveau de la 18ème arche, on trouve deux tours

solidaires qui protègent l'accès au pont, la bastille des

Tourelles. Ville royale par excellence jusqu'à Philippe Auguste,

Orléans compte aussi une prestigieuse université de droit civil et

c'est le coeur des terres des Orléans . Charles, le fils du duc

assassiné par Jean Sans Peur, a été capturé à Azincourt et il

est prisonnier en Angleterre.

![]()

Charles

VII connaît l'importance de la place. Dès juin 1428, il autorise

les habitants à prélever des taxes sur des marchandises et le sel

pour financer le renforcement des remparts. Le 7 septembre, plusieurs

centaines d'hommes arrivent à Orléans, commandés par le Bâtard,

La Hire et Xaintrailles. Dunois, Bâtard d'Orléans, prend en charge

la défense avec Raoul de Gaucourt. La garde est doublée. Chaque

porte est munie d'une cloche pour sonner l'alerte. Au débouché du

pont, après les Tourelles, les habitants construisent une levée de

terre et un fossé pour en défendre l'accès. Mais l'atout de la

ville, c'est son artillerie. Orléans entretient 12 canonniers

principaux qui ont la responsabilité de 70 pièces, de la

couleuvrine aux gros canons. Montargis en a envoyé un qui porte le

nom de cette ville ; un autre canon est baptisé « Rifflart »,

ou celui qui érafle. Les bourgeois d'Orléans ont fait faire une

bombarde. L'artillerie joue un rôle considérable pendant le siège :

elle tue plusieurs chefs anglais, dont Salisbury et son neveu Richard

Grey. Elle a même ses héros : Jean de Monteclair, dit le

Lorrain, est un expert de la couleuvrine. Lorrain installé à

Angers, Charles VII l'envoie à Orléans. C'est en quelque sorte un

ancêtre des snipers modernes : il tue à distance avec

sa couleuvrine, use de malice en faisant croire aux Anglais qu'il a

été touché avant de se relever. Jean d'Aulon raconte qu'il lui

désigne, pendant l'assaut sur la bastille des Augustins, un Anglais

qui anime la défense, que Jean Monteclair abat immédiatement, ce

qui permet d'emporter la place.

Raoul

de Gaucourt dispose, en septembre, de 5000 hommes pour la défense,

plus les quelques centaines entrés à la dernière minute. Mais les

effectifs fluctuent tout au long du siège. En mars 1429, il y a par

exemple 500 hommes d'armes et 400 hommes de trait. Cependant, les

troupes envoyées régulièrement par Charles VII permettent non

seulement de tenir la place mais aussi de mener des sorties contre

l'assiégeant. La cohabitation entre soudards et bourgeois n'est pas

facile au départ, mais le siège soude les volontés. Même les

femmes de la ville participent à la défense, une caractéristique

que l'on retrouve fréquemment lors des sièges de la fin du Moyen

Age.

Côté

anglais, les effectifs ne sont pas très nombreux, mais correspondent

aux capacités financières et logistiques de l'époque. Aux 2 700

hommes initiaux de Salisbury s'ajoutent les 400 hommes d'armes et 1

200 archers fournis par Bedford, la levée féodale en Normandie

disponible au printemps 1429 (200 hommes d'armes, 600 archers) et le

contingent bourguignon dont on ignore le nombre. En novembre, moment

où les opérations stagnent, il n'y a que quelques centaines

d'Anglais devant Orléans. Le contingent bourguignon se retire en

avril 1429. Au maximum, il n'y a pas eu plus de 5 à 6 000 Anglais en

face de la ville. Et en réalité, on y trouve beaucoup de Français :

sujets du duc de Bourgogne et Normands en particulier. Outre

Salisbury et son neveu, il y a parmi les chefs les frères La Pole,

Talbot, Thomas de Scales, William Neville, William Glasdale, tous

expérimentés par les combats en France. Bien préparés, les

Anglais disposent eux aussi d'une abondante artillerie. Une pièce de

gros calibre, baptisée Passe, envoie des projectiles de

plusieurs dizaines de kilos. Le ravitaillement avec Paris est

solidement tenu.

Le

12 octobre, Salisbury lance une première attaque sur la ville

elle-même. Les Anglais arrivent avant la fin des travaux du

boulevard au-delà du fort des Tourelles : les habitants

incendient un faubourg et le couvent des Augustins. Mais les

assaillants s'y installent et le couvent devient le quartier général

anglais. Le 17 octobre, l'artillerie anglaise installée à cet

endroit bombarde les Tourelles. D'autres canons, placés sur la levée

de Saint-Jean-le-Blanc, bombarde les murailles de la ville. En une

journée, ils tirent pas moins de 124 boulets ! Le 21 octobre,

une première attaque anglaise sur le boulevard des Tourelles échoue,

avec de lourdes pertes (120 tués selon les Français). Les Anglais

entreprennent alors de creuser une mine sous le boulevard, mais les

Français la détectent et évacuent l'ouvrage en l'incendiant.

Abandonnant les Tourelles qu'ils jugent en mauvais état, les

Français construisent alors un nouveau boulevard devant la bastille

Saint-Antoine, le boulevard de Belle-Croix. Les Tourelles sont

évacuées le 23 octobre et les Anglais y entrent le lendemain.

William Glasdale prend la tête des hommes placés là.

Salisbury,

qui observe la ville depuis une fenêtre des Tourelles le 24 octobre,

est atteint par un boulet de canon ou une balle de couleuvrine tirée

depuis Orléans. Transporté à Meung-sur-Loire, il y meurt trois

jours plus tard. Décontenancés par la mort de leurs chefs, les

Anglais, peut-être aussi en prévision de l'hiver, replient dès le

8 novembre une partie de leurs troupes dans les villes proches. Si

Glasdale garde le commandement sur la rive sud, au nord, celui-ci est

collectif, Talbot semblant dominer. Bedford, qui s'est rapproché à

Chartres depuis la mort de Salisbury, n'intervient cependant pas

outre mesure, preuve qu'il était opposé au siège. En novembre,

le siège se limite au pilonnage de l'artillerie anglaise. Le 25

octobre, des renforts français sont arrivés : plusieurs

centaines d'hommes d'armes et d'arbalétriers, des fantassins

italiens commandés par Jean de Brosse, seigneur de Boussac et de

Saint-Sévère, maréchal de France, Jean de Bueil, Jacques de

Chabannes, Pierre d'Amboise, La Hire. Venue de Blois, l'armée a

suivi la rive en évitant les places tenues par les Anglais. Le siège

n'est pas établi au sens strict.

Début

décembre, la situation évolue. Le 1er, la garnison anglaise des

Tourelles reçoit le renfort de 300 hommes commandés par Thomas de

Scales et Talbot. Le 7, avec de l'artillerie supplémentaire, ils

tentent un coup de main sur le boulevard Saint-Antoine, qui échoue,

notamment parce que les préparatifs anglais sont visibles depuis le

beffroi de la ville, qui signale toutes les attaques. Les Orléanais

placent ensuite une grosse bombarde pour pilonner les Tourelles. Noël

voit une trève entre les deux camps. Quelques jours plus tard, une

joute oppose deux chevaliers gascons de la compagnie de La Hire à

deux Anglais. Le 29 janvier 1429, La Hire rencontre même Lancelot de

Lisle, le maréchal anglais, mais on ne sait pas ce qu'il en sort ;

en revanche de Lisle est tué par un boulet de canon en revenant vers

ses lignes... Car le 30 décembre, une armée anglaise de 2 500

hommes apparaît sur la rive nord, pour commencer l'investissement de

la place. Les Orléanais l'ont bien compris et tentent une sortie,

pendant laquelle Jacques de Chabannes est blessé. Les Anglais,

encore insuffisamment nombreux pour entreprendre un véritable

blocus, s'installent d'abord à l'ouest, sur la route de Blois d'où

peuvent provenir les renforts français, dans les ruines de l'église

Saint-Laurent. Le 1er janvier, ils attaquent la porte Renard, celle

de la route vers l'ouest. Les assiégés font une sortie mais ils ont

le dessous. Les Anglais reviennent le lendemain et le 4 janvier, ils

attaquent à la fois la porte Renard et le pont à partir des

Tourelles, mais sont rejetés. Les pertes sont légères mais les

combats deviennent quotidiens : le siège commence réellement.

Le

ravitaillement et les renforts arrivent cependant à pénétrer assez

faciilement dans la ville. Le 3 janvier, 950 cochons et 400 moutons y

sont entrés. Le 5, Louis de Culant, amiral de France, entre par le

même chemin : par Blois, sur la Sologne et le port Saint-Loup.

Le 10, c'est un convoi de poudre et de vivres qui arrive de Bourges.

Les 8 et 9 février, 1500 combattants arrivent à Orléans avec Raoul

de Gaucourt, Guillaume d'Albret, William Stuart, frère du connétable

d'Ecosse, Gilbert Motier de la Fayette, maréchal de France. Mais ces

voyages ne sont pas sans risques : le 9 février, le Bâtard de

Bar, qui veut aller à Blois, est capturé par les Anglais. Ceux-ci

n'ont cependant jamais pu complètement isoler Orléans. Ils prennent

même des vignerons de la ville qui tentent d'entretenir leurs

parcelles ! Pire, certains de leurs convois sont capturés,

comme celui du 3 avril. Pour prendre Orléans, les Anglais n'ont que

deux solutions : l'assaut ou le blocus. Faute d'effectifs ou en

raison de la solidité des défenses, ils commencent par la deuxième

option.

Ils

construisent d'abord un boulevard en aval du fleuve, sur l'île

« Charlemagne », puis un autre sur la grève de la

rive sud, pour circuler tranquillement entre leurs positions.

Lancelot de Lisle, qui commance ces ouvrages, est cependant tué le

29 janvier. Puis ils construisent un autre boulevard pour compléter

l'encerclement. Le 15 janvier, les chefs français tentent une

sortie, pour gêner les travaux, contre le camp principal de

Saint-Laurent : c'est l'échec. Le lendemain, John Falstolf

amène 1200 hommes, du ravitaillement et des munitions. Plus

nombreux, les Anglais cherchent à empêcher les convois de passer :

le 18, ils saisissent près de Jargeau l'un d'entre eux et le bateau

qui servait à franchir le fleuve, renseignés par des villageois.

Les défenseurs cherchent à reprendre le bateau mais perdent 22 tués

et le tireur d'élite Jean de Monteclair manque d'être pris.

Charles

VII n'est pas resté inactif depuis le début du siège : tous

les grands capitaines ou presque de l'armée fançaise y sont. Le roi

envoi en octobre un chirurgien pour soigner les blessés. Surtout, il

cherche à rassembler de l'argent et à obtenir l'alliance des

Ecossais. Des messagers ou des capitaines font fréquemment

l'aller-retour pour le tenir informé du déroulement du siège. Le

roi confie enfin une armée de plusieurs milliers d'hommes au comte

de Clermont, venu d'Auvergne. Le 10 février, les Orléanais

apprennent qu'un important convoi de ravitaillement doit rejoindre

l'armée anglaise venant de Paris, avec plus de 300 chariots. Dunois

veut s'en emparer et soumet l'idée au comte de Clermont, au

connétable John Stuart d'Ecosse et à Louis d'Amboise, qui donnent

leur accord. L'opération est périlleuse car il faut prélever les

meilleurs défenseurs de la ville pour faire la jonction avec le

comte de Clermont, avant d'attaquer le convoi.

Le

11 février, la plupart des chefs français, menant 1500 hommes,

quittent Orléans. Au même moment, le comte de Clermont part de

Blois avec 2500 hommes. Les deux groupes doivent faire leur jonction

à Rouvray-Saint-Denis, à 40 km au nord d'Orléans. Le groupe

orléanais y arrive en premier et campe sur place. Le 12 février,

dans l'après-midi, Dunois apprend l'approche imminente du convoi,

escorté par John Falstolf, le prévôt de Paris Simon Morhier, 1600

hommes d'armes et les arbalétriers des milices parisiennes. La Hire

veut attaquer immédiatement pour conserver l'effet de surprise mais

Dunois demande d'attendre le comte de Clermont, qui l'a exigé par

courrier. Or les Anglais repèrent les Français, installent leurs

chariots en cercle et plantent des pieux dans le sol pour se

protéger. Arbalétriers et archers anglais sont placés chacuns sur

un flanc, les hommes d'armes étant au centre. En face, les

mercenaires gascons sont contre les Parisiens, les Ecossais contre

les archers anglais et les hommes d'armes face à leurs homologues.

L'armée française n'arrive pas à conserver sa discipline et le

connétable d'Ecosse entraîne le reste des troupes à l'attaque.

C'est un massacre : les archers anglais s'en donnent à coeur

joie et les survivants sont cueillis par une sortie des hommes

d'armes anglais. Le comte de Clermont, arrivé trop tard, refuse de

prendre part aux combats. Les Français perdent 3 à 600 tués dont

le connétable d'Ecosse, son frère et d'autres grands seigneurs. Les

survivants, conduits par La Hire et Xaintrailles, se replient sur

Orléans. Cette journée reste connue sous le nom de « détrousse

des Harengs », les vivres du convoi étant constituées de

poisson en ce temps de carême. Le convoi arrive d'ailleurs dans le

camp anglais le 17 février.

Le

comte de Clermont, qui vient dans la ville assiégée, en repart dès

le 18 février. Beaucoup de personnages importants, et 2000 hommes,

la moitié de la garnison, partent avec lui : Louis de Culant,

et même La Hire. Le Bâtard, Poton de Xaintrailles et le maréchal

de Saint-Sévère, qui restent, semblent abattus : ils proposent

aux habitants la reddition, ceux-ci refusent et mandent à la place

une ambassade au duc de Bourgogne. Début mars, un trou assez large

pour laisser passer un homme est découvert dans le rempart. Le

lendemain, Dunois doit faire pendre deux hommes qui n'ont pas

respecté le sauf-conduit, preuve que la discipline se relâche et

que le moral flannche. Des Anglais se déguisent même en femmes pour

pénétrer dans la ville ! La situation est pourtant loin d'être

désespérée. Pour échapper à la surveillance du beffroi et finir

le siège, les Anglais cherchent à creuser un profond fossé. Le 3

mars, les assiégés réussissent à interrompre les travaux par une

sortie : Jean de Monteclair tue 5 Anglais avec sa couleuvrine

dont Richard Grey, le neveu de Salisbury. Le 8, plusieurs centaines

d'Anglais arrivent de Jargeau et de la Beauce. Le 10, ils occupent

l'ancien monastère Saint-Loup, à l'est de la ville, qui domine le

fleuve, et en font une bastille avec parapet et fossé. Le 20, un

nouveau fortin, « Londres », est construit.

Manifestement les Anglais cherchent à asphyxier Orléans par une

ceinture de bastilles. Au début du mois d'avril, ils en construisent

une autre, « Rouen », qu'une sortie des assiégés

le 9 ne parvient pas à détruire. Un convoi d'argent pénètre

pourtant dans la ville le 13. Les Anglais répliquent en construisant

un nouvel ouvrage, « Paris », entre les 15 et 20

avril, mais une sortie parvient à faire rentrer un nouveau convoi le

16.

Les

escarmouches continuent en parallèle. Début avril, les Orléanais

lancent un raid sur Meung : le capitaine anglais est tué et du

bétail ramené. Le 12 avril, 20 Anglais sont capturés dans l'église

Saint-Marcel. Le 16, 50 hommes d'armes français venus de Sologne

lancent un coup de main sur les Tourelles : ils font 15

prisonniers, et les assiégés tuent 3 sentinelles lors d'une sortie.

La détermination des défenseurs semble alors renforcée : il

faut dire que dès la fin février, comme le rappelle Dunois lors du

procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc de 1456, ils ont eu vent

de l'arrivée d'une Pucelle qui doit lever le siège et faire sacrer

le roi à Reims. Partie de Vaucouleurs le 13 février, Jeanne est en

effet passée à Gien le 18 ou le 19, ce qui confirme le témoignage

de Dunois.

De

Vaucouleurs à Orléans

Jeanne

cherche alors par tous les moyens à quitter Domrémy pour mener à

bien sa mission. Elle saute sur la première occasion pour aller

rencontrer le capitaine de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, qui

l'éconduit. Puis elle va voir le duc Charles II de Lorraine,

intrigué par la Pucelle, qui lui donne sa bénédiction. Baudricourt

s'incline, suivant aussi les habitants de Domrémy, et Jeanne part le

12 février, journée de la « détrousse des Harengs »,

accompagnée d'une escorte conduite par Jean de Metz et Bertrand

Poulengy. L'expédition n'a rien d'une mission commando derrière les

lignes ennemies, mais le voyage reste périlleux. Jeanne arrive à

Chinon le 23 février. On prend quelques précautions, probablement,

avant de lui faire rencontrer Charles VII, qui est convaincu. Après

confirmation de sa virginité, elle passe devant une commission de

théologiens à Poitiers. Ceux-ci finissent par accepter ses dires,

même si elle inverse l'attendu en déclarant que le signe montrant

la pertinence de ses paroles sera la reconquête d'Orléans... mais

d'ailleurs en quoi consiste exactement sa mission ? Deux points

sont sûrs : lever le siège d'Orléans et faire sacrer le roi.

Ce sont les deux objectifs premiers. Mais Jeanne aurait aussi évoqué

la reprise de Paris et la libération du duc d'Orléans, captif en

Angleterre.

On

ne sait pas grand chose sur les préparatifs de Jeanne pour la

guerre. En revanche, le royaume de Bourges met en oeuvre une

formidable campagne de communication, comme on dirait aujourd'hui,

pour faire connaître cette Pucelle qui prend la tête de l'armée

afin de délivrer Orléans. On ressort de vieilles prophéties qui

annonçaient la venue d'une vierge chargée de mettre fin aux maux du

royaume. On la qualifie de prophétesse et, à ce moment-là, de

bergère, tout en évitant soigneusement la question des voix, qui

dérange le clergé y compris dans le camp de Charles VII. Jeanne est

de plus dotée d'une « maison militaire » :

un écuyer, Jean d'Aulon, deux hommes d'armes, Jean de Metz et

Bertrand de Poulengy, deux pages, dont Louis de Coutes. Il y a aussi

deux hérauts, D'Ambleville et Guyenne, et sans doute deux frères de

Jeanne, Jean et Pierre, ainsi que son confesseur, Jean Pasquerel, et

le clerc Mathelin Raoul, qui tient les comptes. Jeanne reçoit une

armure mais, surtout, se fait confectionner des drapeaux : un

pennon avec une Annonciation et un étendard qui devait probablement

porter une représentation de l'Apocalypse avec l'héraldique royale

et les mots « Jhesu Maria », selon le culte du

Saint Nom alors diffusé par des franciscains comme Bernardin de

Sienne. Dès le 22 mars, à Poitiers, elle a adressé une lettre aux

Anglais, en forme de défi, qui se termine en appel à la croisade

après la libération du royaume -une mission supplémentaire dont

elle s'investit aussi.

Le

siège d'Orléans est levé

Dès

la fin du mois de février, donc, les défenseurs d'Orléans ont

connaissance de la Pucelle. Deux envoyés reviennent fin mars-début

avril avec les informations récentes. Bedford commet alors une

erreur en humiliant le duc de Bourgogne, venu lui soumettre l'offre

de négociation des Orléanais. Le 17 avril, le contingent

bourguignon se retire. Dans la nuit, les défenseurs saluent le

départ en menant une sortie qui aboutit à des combats sanglants.

Les Anglais reçoivent cependant des renforts et construisent un

nouveau boulevard. Bedford n'a plus de réserves et doit demander des

troupes en Angleterre, qui mettront du temps à arriver. Côté

français, des hommes entrent encore : le 24 avril, le Bâtard

de Masqueran avec 40 hommes d'armes ; le 25, Alain Giron, un

Breton, avec 100 combattants ; le 28, Florent d'Illiers,

capitaine de Châteaudun assiégé, se jette dans Orléans avec les

400 défenseurs, dont le frère de La Hire. Les Anglais interceptent

pourtant un convoi destiné à la ville. La situation est dans

l'impasse : les assiégeants ne peuvent emporter la décision,

mais les assiégés ne peuvent pas lever le blocus.

Jeanne

arrive à Blois le 25 avril. Un gros convoi doit parvenir à Orléans

sous escorte, avec Gilles de Rais, le maréchal de Saint-Sévère et

la Pucelle : 3000 hommes, 60 chariots de vivres et 435 de

bétail. L'armée longe la rive de la Sologne, presque à l'image

d'une croisade : on chante le Veni Creator Spiritus,

Jeanne a chassé les prostituées et fait confesser les hommes, et a

interdit la rapine. Dans la nuit du 28 au 29 avril, le convoi

approche du sud d'Orléans. Dunois vient à sa rencontre avec La

Hire. L'entrevue est orageuse. Jeanne accepte d'embarquer cependant

avec le ravitaillement et quelques troupes pour rentrer plus vite

dans la ville, au lieu d'attaquer tout de suite comme elle le

voudrait. Son entrée dans la ville a un effet certain sur le plan

psychologique. Le lendemain 30 avril, les chefs décident d'attendre

le reste de l'armée avant de passer à l'assaut. La Hire et Florent

d'Illiers tentent pourtant une sortie infructueuse contre l'ouvrage

« Paris ». Jeanne envoie encore des sommations aux

Anglais, qui l'insultent copieusement sur les remparts.

A

ce moment-là le dispositif anglais est achevé. Autour de la ville,

d'ouest en est, le camp Saint-Laurent puis les bastilles Londres,

Rouen, Paris, à l'est la bastille Saint-Loup ; au milieu du

fleuve, sur l'île Charlemagne, un boulevard ; plus au sud, sur

l'autre rive et la grève, la bastille du Champ-Saint-Pryvé ;

le fort des Tourelles et le couvent des Augustins, et plus à l'est,

la levée de Saint-Jean-le-Blanc. Les Anglais, trop peu nombreux,

sont dispersés dans ces bastilles et n'ont pas de réserves. Le 3

mai, 2 000 hommes partent de Blois et arrivent le lendemain dans

Orléans par la rive nord, couverts par une sortie des assiégés.

Mais Jeanne n'est pas tenue informée des opérations par les chefs

français. Des combats éclatent ce jour-là près de la bastille

Saint-Loup, un peu isolée dans le dispositif anglais. Les Français

sont d'abord victorieux puis ont le dessous. Jeanne, qui se réveille

en sursaut, accourt sur les lieux et galvanise les assiégés, qui

finissent par emporter la bastille. Beaucoup d'Anglais périssent et

il n'y a quasiment pas de prisonniers. Ce n'est pas en soi un

miracle : la bastille était peu défendue, puisque les sources

évoquent 110 à 190 Anglais tués et 10 à 40 capturés, les

Français perdant 2 morts. Talbot a bien fait une sortie depuis la

bastille Paris pour aider Saint-Loup mais, averti par le beffroi, le

maréchal de Saint-Sévère est lui aussi sorti pour le contrer.

Le

5 mai est jour de trêve car jour de l'Ascension. Un conseil de

guerre à Orléans réunit tous les chefs français... sauf Jeanne,

encore une fois tenue à l'écart. Les Français décident d'attaquer

simultanément le camp de Saint-Laurent et les Tourelles. Jeanne

finit par se faire révéler le plan : elle envoie une dernière

missive aux Anglais sur une flèche tirée dans leurs positions. Dans

la nuit du 6 mai, elle traverse le fleuve avec les soldats qui

s'emparent sans combats de la levée de Saint-Jean-le-Blanc,

abandonnée par les Anglais qui se sont réfugiés aux Augustins. Un

premier assaut sur cet ouvrage échoue : Jean d'Aulon et Raoul

de Gaucourt couvrent la retraite. Surviennent alors Jeanne et

La Hire qui repoussent une sortie des défenseurs des Augustins,

avant de s'emparer de haute lutte de l'ouvrage. Les survivants se

réfugient aux Tourelles.

Le

7 mai, Jeanne, blessée la veille par une chausse-trappe, veut

prendre les Tourelles. Les capitaines sont contre : selon

certaines sources, ils demandent même à Raoul de Gaucourt de fermer

les portes pour empêcher Jeanne de sortir de la ville ! Mais

celle-ci les fait fléchir. L'assaut initial sur les Tourelles est

repoussé, les Anglais luttant pied à pied. Jeanne, toujours au

premier rang, est blessé au cou. Au soir, Dunois veut sonner la

retraite. Mais Jeanne s'entête, son étendard est porté en avant,

les défenseurs du pont sortent du boulevard Belle-Croix jettent des

planches et attaquent les Tourelles de ce côté, menés par un

chevalier de l'Hôpîtal, frère Nicolas de Giresme. Les Anglais

fléchissent, évacuent le boulevard, tandis qu'une partie du

pont-levis s'effondre, emportant plusieurs chefs anglais dont

Glasdale, qui périt noyé. On ne sait pas si cette destruction est

provoquée par le tir d'une bombarde ou par un bateau rempli de

matières inflammables qui a bien été jeté sur les Tourelles. Les

pertes anglaises sont lourdes, 3 à 600 morts, et la bastille est

finalement tombée.

Le

lendemain, 8 mai, les Anglais se déploient en ordre de bataille

devant la ville. Les assiégés font de même : tous les chefs

sont là. C'est un dimanche. Les deux armées s'observent pendant une

heure. Jeanne refuse d'engager le combat le Jour du Seigneur.

Finalement, les Anglais abandonnent et se replient sur Meung,

poursuivis par La Hire et Ambroise de Loré qui, avec 120 lances,

s'emparent des bagages et d'une partie de l'artillerie. Le Bâtard de

Bar en profite pour s'échapper. Les Orléanais démantèlent les

ouvrages anglais. Les 8 et 9 mai, des processions ont lieu dans toute

la ville. Jean Gerson, fameux théologien, achève quelques jours

plus tard le traité qu'il consacre à Jeanne par cette phrase :

« Cela a été fait par le Seigneur » . Thomas

Basin, lui, conclut ainsi sur l'épisode : « Dès lors

la pointe de fer de la flèche anglaise fut émoussé et ne pénétré

plus comme auparavant , dès lors le cours de la Fortune fut

changé... » .

Conclusion

Charles

VII va faire de Jeanne d'Arc, contrairement à ce qui s'est sans

doute passé, la figure centrale de la reconquête d'Orléans.

L'issue brutale du siège, décidée en quelque jours, combinée à

l'effort de propagande royal, suscite un véritable choc dans le

royaume. Le duc de Bretagne, spécialiste des louvoiements entre les

deux camps, revient vers Charles VII. Mais les Anglais ne sont pas

encore défaits : Jeanne, cependant, au côté des chefs de

guerre du roi, reconquiert les villes au fur et à mesure, Jargeau,

Meung, Beaugency, avant la victoire de Patay, le 18 juin 1429. La

victoire est totale et ouvre la voie à l'expédition du sacre.

L'impulsion décisive est ainsi donnée à la phase finale de la

guerre de Cent Ans. Charles VII, sacré roi à Reims, a désormais

l'initiative, et ne la lâchera plus. Sur le plan militaire, outre le

rôle de l'artillerie, le siège d'Orléans montre combien les deux

armées en présence restent encore profondément médiévales,

malgré des germes de modernité.

Pour

en savoir plus :

Philippe

CONTAMINE, Olivier BOUZY, Xavier HELARY, Jeanne d'Arc. Histoire et

dictionnaire, Bouquins, Paris, Robert Laffont, 2012.

.jpg)