Sur L'autre côté de la colline, vous pouvez trouver depuis deux jours l'article de David François consacré à la guerre d'indépendance turque. Ce conflit, assez oublié, a pourtant participé au redécoupage du Proche-Orient au lendemain de la Première Guerre mondiale, dont on sent évidemment certaines conséquences aujourd'hui, en pleine guerre civile syrienne. Bonne lecture !

↧

L'autre côté de la colline : la guerre d'indépendance turque (David François)

↧

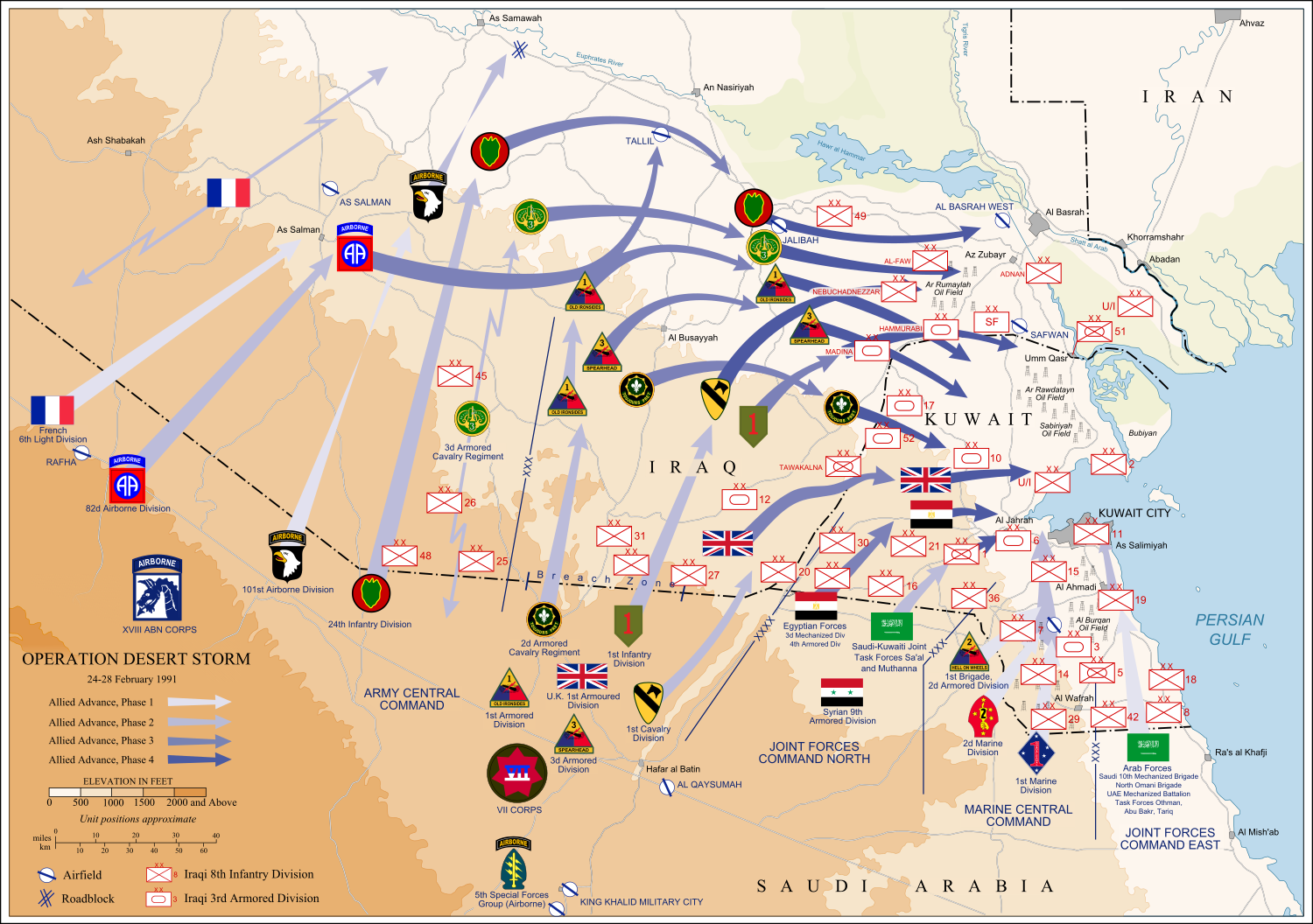

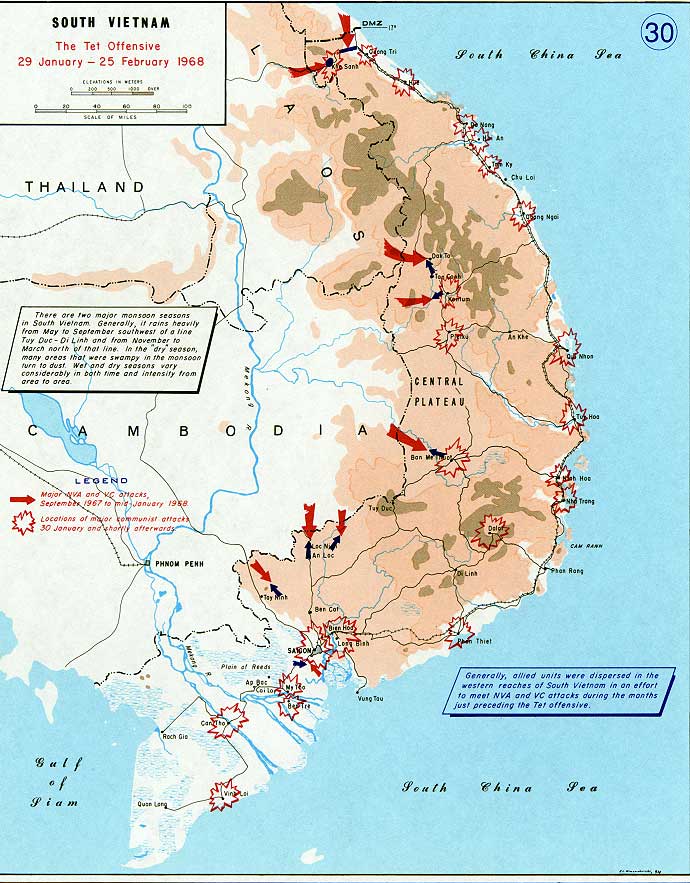

Histoire & Stratégie n°17, supplément : Les blindés américains dans l'offensive du Têt

Pour remettre en perspective l'offensive du Têt, je vous renvoie à mon livre sur le sujet.

Avant

le déclenchement de l'offensive du Têt, la plupart des formations

blindées des quatre zones tactiques du Sud-Viêtnam sont en position

pour repousser une attaque. Les unités américaines sont placées à

l'extérieur des villes, pour bloquer les routes d'infiltration et

encaisser le premier assaut. Les unités sud-viêtnamiennes sont

placées dans les villes, ou à côté, pour anticiper les

soulèvements dans les centres urbains. Mais les formations blindées

s'attendent davantage à des tirs d'artillerie indirects ou des

embuscades, comme de coutume, et non à une offensive généralisée

de l'ampleur du Têt. Comme le montre trois exemples différents, les

blindés vont faire la preuve, durant le Têt, de leur utilité comme

force de réaction, faisant souvent basculer le cours de la bataille

par leur intervention.

A

21h00, le 30 janvier 1968, le lieutenant-colonel Otis, commandant du

3rd Squadron, 4th

Cavalry, reçoit l'ordre de porter secours à la base aérienne

de Tan Son Nhut, au nord de Saïgon. Otis désigne le capitaine

Virant, commandant de la Troop C, pour ce faire. La Troop

C est à Cu Chi, à 25 km au nord-ouest de Saïgon ; une de ses

sections protège le pont Hoc Mon, à 10 km en avant. A 4h15, Otis

reçoit l'ordre de courir sus à un régiment viêtcong qui a

attaqué à la base ; la Troop C se met en route en un

quart d'heure, passe sous le commandement opérationnel de la base

aérienne, doit rencontrer un guide au sud du pont pour approcher de

Tan Son Nhut. Jusqu'au pont, Otis survole la colonne en hélicoptère

au-dessus de la route n°1, lâche des fusées éclairantes pour

décourage les embuscades.

A

6h00, la Troop C, en approchant de la base, est pris sous un

violent tir d'armes automatiques et de RPG, et cherche à couper

l'ennemi en tronçons à l'endroit où la route n°1 rencontre la

porte sud-ouest de Tan Son Nhut. 100 Viêtcongs se retrouvent isolés

à l'intérieur et le reste à l'extérieur. Dans les premières

minutes de l'attaque, plusieurs blindés sont détruits et les pertes

sont lourdes ; le capitaine Virant est blessé à la tête. La

Troop C demande des renforts à Cu Chi. Otis fait diriger le

1st Squadron de la Troop C,

qui gardait toujours le pont, et l'Air cavalry troop, pour

renforcer l'unité malmenée : de son hélicoptère, il

distingue déjà 4 chars et 5 véhicules blindés en feu. Les

gunships apportent cependant rapidement leur soutien et deux

hélicoptères de la Troop D se posent pour laisser des

munitions, qui commencent à manquer aux troupes au sol. Le 1st

Platoon arrive à 7h15 : Otis le dirige sur la piste, puis

vers le sud jusqu'au flanc gauche de la Troop C, pour attaquer

vers l'ouest.

La

Troop B, qui garde un autre pont à 47 km de là, reçoit elle

aussi l'ordre de gagner le champ de bataille. Arrivée en 45 mn, elle

exécute une manoeuvre pour se mettre en parallèle du flanc nord de

l'attaque viêtcong, près de l'usine textile Vinatexco. Les

véhicules avancent en ligne pour prendre de flanc une force estimée

à 600 soldats adverses. Le Viêtcong est écrasé entre les

Troops B et C, l'artillerie et les gunships. La

bataille atteint son paroxysme à 10h00, puis prend la forme d'un

nettoyage systématique entre 13h00 et 22h00. 300 morts sont

décomptés sur le champ de bataille, et 24 Viêtcongs sont

pris. A 14h00, Otis entre à Tan Son Nhut.

Une

autre bataille importante du Têt se joue autour du complexe

logistique de Long Binh et de la base aérienne de Bien Hoa, au

nord-est de Saïgon. Dans la nuit du 30 janvier 1968, le 2nd

Battalion du 47th (Mechanized)

Infantry se déplace à Long Binh pour servir de force de

réaction rapide à la 199th Light

Infantry Brigade. L'attaque commence à 1h00, le 31 janvier. La

compagnie B arrive au dépôt de munitions à 6h00 : le temps de

se coordonner avec les défenseurs, elle est prise à partie par des

snipers qui détournent l'attention des sapeurs qui placent

des chargents dans certains bunkers de munitions. Les fantassins

mécanisés tentent d'éliminer à la fois les charges, les sapeurs

et les snipers. A 7h50, plusieurs bunkers finissent par

exploser et 4 hommes sont tués. Le reste de la journée voit la

compagnie continuer le nettoyage du dépôt.

La

compagnie C arrive quant à elle devant le QG du IIIème corps

sud-viêtnamien, violemment attaqué, à 5h54. Les mitrailleuses

embarquées couvrent une attaque de flanc qui se termine en un combat

bâtiment par bâtiment. Au prix de 8 blessés et d'un véhicule

blindé perdu, la compagnie se déplace ensuite vers la prison à

l'est de Bien Hoa. A 17h30, après un combat acharné, les Américains

font reculer le Viêtcong et reviennent au QG du IIIème corps

pour en assurer la sécurité. La compagnie A, elle, va appuyer la

199th Brigade près du village de Ho

Nai, sur la route n°1. L'attaque ennemie menace les installations à

l'est de Bien Hoa : la compagnie et le QG de bataillon

rejoignent le 4th Battalion, 12th

Infantry et le 2nd Battalion, 3rd

Infantry, pour attaquer au nord de la route n°1. Artillerie,

gunships et véhicules blndés préparent l'assaut qui aboutit

à 42 cadavres viêtcong et à un mouvement vers le post de Long Binh

au crépuscule.

Le

31 janvier, la Troop A, 3rd Squadron, 5th

Cavalry tient le rôle de force de sécurité pour la Fire

Support Base Apple,à 28 km à l'est de Bien Hoa, sur la route

n°1. A 2h30, le capitaine Garretson reçoit l'ordre de laisser son

3rd Platoon et de foncer sur Bien Hoa.

En chemin, à Trang Bom, les blindés tombent dans une embuscade

montée par une compagnie adverse. Le combat dure 5 minutes, les

blindés se contentant de passer à travers en tirant de toutes leurs

armes. Arrivés à un pont en dur à 18 km à l'est de Bien Hoa, un

premier char traverse, mais l'ouvrage saute juste après lui. Les

ACAV n'ont aucun mal à traverser à gué, mais les autres chars

doivent rester sur la berge. Arrivés dans Bien Hoa, les blindés se

retrouvent au milieu de deux compagnies adverses ! La première

volée de roquettes détruit deux véhicules, avant que les

Américains ne reprennent l'avantage. Il reste alors 1 char et 8

ACAV. Le lieutenant-colonel Bartley, qui commande le squadron, arrive

alors au-dessus de la colonne en hélicoptère et la guide jusqu'à

la base de Bien Hoa, faisant échouer une embuscade le long de la

route en déplaçant les blindés dans son dos. Rattachés à un

bataillon de la 101st Airborne Division

héliporté dans la base de Bien Hoa, les blindés combattent

toute la journée ; 2 ACAV sont perdus, le char reçoit 19 coups

de RPG et doit changer d'équipage deux fois ! La Troop A

a perdu 5 tués et 23 blessés.

Dans

la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong, l'offensive du

Têt commence à 3h00 le 31 janvier, quand le Viêtcong

attaque la ville de Vinh Long et la base de la cavalerie

sud-viêtnamienne, à 95 km au sud-ouest de Saïgon. Le 3rd

Squadron, 2nd Armored Cavalry Regiment,

se dégage rapidement à sa base et envoie des troupes au QG du

régiment, durement pressé. Après avoir également dégagé la

place, le squadron part défendre l'aérodrome, tandis que les

hommes du QG protègnet la partie sud-ouest de la ville. Le 3rd

Squadron nettoie le périmètre extérieur de l'aérodrome, puis

revient dans la ville, où il se heurte à forte partie. Il progresse

néanmoins et fait la jonction avec le 43rd

Ranger Battalion de l'ARVN, lequel finit par le laisser seul dans

le combat de rues. Une compagnie de Forces Régionales refuse

d'avancer et la nuit venue, le Squadron doit se replier sur

les zones sécurisées.

Le

lendemain, sans davantage d'infanterie, le squadron mécanisé ne

peut mener le combat de rues nécessaire pour nettoyer la ville. Dans

la nuit du 1er février, les soldats sud-viêtnamiens du 3rd

Battalion, 15th Infantry, arrivent par

bateau, et les combats reprennent le lendemain, avec l'appui de

gunships américains. L'infanterie mécanisée et une

compagnie de Rangers nettoient enfin l'ouest de la ville et le

Viêtcong se replie. Il aura fallu 5 jours de combat aux

Sud-Viêtnamiens pour mener à son terme le combat urbain.

Pour

en savoir plus :

General

Donn A. STARRY, MOUNTED COMBAT IN VIETNAM, VIETNAM STUDIES,

DEPARTMENT OF THE ARMY, WASHINGTON. D.C., 1978, p.114-127.

↧

↧

François BURGAT et Bruno PAOLI (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), Paris, La Découverte, 2013, 357 p.

Près de trois ans après son déclenchement, la révolution syrienne n'est toujours pas achevée. Elle s'est même transformée en véritable guerre civile. A l'appel de deux spécialistes français, François Burgat et Bruno Paoli, un panel de 28 auteurs, chercheurs et autres, ont accepté de contribuer à cet ouvrage collectif pour mieux cerner les enjeux de la crise syrienne. C'est parce que je m'intéresse moi-même de très près au conflit syrien depuis six mois (voir ici) que j'ai fait l'acquisition de cet ouvrage, qui me semblait important.

Les éditeurs rappellent en introduction qu'évaluer les "printemps arabes" se heurte non seulement à la spécificité nationale, mais aussi à l'infléchissement politique de ces derniers. La violence est réapparue, à la fois dans les régimes autoritaires qui cherchent à maintenir ou à reconquérir leur pouvoir, mais aussi chez ceux qui les combattent. Ceux qui prédisaient l'émergence d'une nouvelle société civile semblent aujourd'hui bien "défaits" -tout est relatif- par ceux qui, au contraire, annonçaient une dérive sectaire que l'on peut apercevoir en Syrie. Le livre se construit en deux grandes parties : la première vise à faire comprendre la spécificité du contexte syrien, d'abord, la seconde le caractère régional et international, ensuite, de la crise. Seul bémol au propos, comme le rappel le duo d'éditeurs : les contributions ont pour la plupart été écrites au printemps 2013, en tout cas avant l'été, l'engagement massif du Hezbollah, les attaques chimiques du 21 août et l'offensive rebelle en pays alaouite. Le conflit progresse, évolue, et les événements les plus récents ne sont donc pas pris en compte.

Pour François Burgat, la fabrication de la guerre civile tient d'abord à la capacité du régime à diviser pour mieux régner, le tout appuyé sur une répression impitoyable. L'équipe dirigeante au pouvoir, renouvelée par Bachar depuis son accession au sommet en 2000, a été moins démunie que d'autres pour faire face à la révolution. Dès après les manifestations de Deraa, le régime commence à jouer la carte de la confessionnalisation. Or, au départ, la contestation a été loin de se limiter aux sunnites. Le régime invoque une "punition" infligée, par djihadistes interposés, par l'Occident, pour son soutien à l'Iran et au Hezbollah. Bachar se rallie ainsi les alaouites, les chrétiens, tandis que les Druzes restent neutres ; les Kurdes sont instrumentalisés pour ne pas rallier l'opposition. Il faut dire que la composition de la société syrienne est très différente d'autres pays des "printemps arabes" ; seul l'autoritarisme du régime a maintenu la coexistence confessionnelle. Le régime libère sciemment des prisonniers de droit commun ou des djihadistes emprisonnés depuis les années 2000 pour faire évoluer l'insurrection. La crise syrienne a la particularité de s'être rapidement internationalisée. Damas a su se construire un rempart diplomatique, à l'inverse de la Libye. Russie, Hezbollah et Iran sont des soutiens de poids. En outre, les régimes rescapés des "printemps arabes" n'ont pas perdu voix au chapitre, comme le montre l'exemple égyptien. Bachar réunit ainsi ses amis et les ennemis de ses ennemis. Et les Occidentaux n'ont pas soutenu suffisamment l'opposition pour lui permettre de l'emporter sur le plan militaire. Il faut dire aussi, comme le montre Wladimir Glasman, que l'appareil sécuritaire est un des piliers du régime. Depuis les massacres de Hama, l'armée et surtout les services de renseignement sont fondamentaux dans la survie du régime. Les moukhabarat ont progressivement supplanté le parti Baas et se sont complexifiés : Sécurité militaire, Sécurité aérienne, Sécurité générale, Sécurité politique, rivaux, mais omniprésents. En 2005, il y avait peut-être 65 000 agents permanents et des centaines de milliers d'autres à temps partiel - 1 pour 257 habitants. L'armée est elle-même surveillée et en 2011, elle se contente d'ouvrir la voie aux renseignements qui mènent la répression. Les alaouites sont majoritaires dans l'appareil de renseignement, mais aussi dans la Garde Républicaine, les prétoriens du régime, même si ce n'était pas forcément le cas sous Hafez el-Assad, qui avait su s'entourer de sunnites, comme Mustapha Tlass. Bachar, depuis 2000, a resserré les rangs et mobilisé tous les moyens pour s'imposer sur le plan médiatique. Dès 2011, avec l'aide de l'Iran, le régime dispose d'une armée électronique pour pister les opposants, diffuser de fausses rumeurs pour discréditer les manifestants et effrayer les autres. Il contrôle l'accès au terrain des journalistes étrangers, met en avant les chrétiens face aux médias occidentaux. Si l'armée est engagée tout de suite, c'est qu'elle seule a les moyens de montrer au monde que le régime tient le pays. Les moukhabarat ciblent d'abord les activistes politiques de longue date, et commettent des crimes atroces à des fins évidentes de dissuasion. L'engagement des milices dites shahibas confirme l'orientation répressive et sectaire du régime.

Pour François Burgat et Romain Caillet, le régime a agité dès le début l'épouvantail de la confessionnalisation et de la radicalisation djihadiste, bien commodes pour s'ériger en "rempart contre l'islamisme". Les sunnites, qui constituent 75% à 80% de la population, ont joué un rôle important dans les premières manifestations via les mosquées. La religiosité plus prononcée des sunnites les ont aussi désignés comme cibles, très rapidement, par le régime, qui se souvient de Hama. Au sein du champ islamiste des rebelles, il y a en réalité plusieurs composantes. Certaines formations se rapprochent des Frères Musulmans. On trouve les salafistes, eux-mêmes divisés. Les quiétistes rejettent toute forme d'action armée ou d'engagement politique. Mais ils ont pris les armes en 2011 dans une logique minimale : contre le régime syrien. Les djihadistes, au contraire, Syriens ou étrangers, ne voient le pays que comme un champ de bataille du djihad. La militarisation de l'insurrection, avec la formation de l'Armée syrienne libre (ASL), a accentué la confessionnalisation sunnite de la résistance. Il faut dire aussi que la Syrie se distingue des autres pays des "printemps arabes" par le fait que le pouvoir n'avait pas composé politiquement avec les sunnites, traitant toute manifestation de religiosité par la force. En outre, en 2011, le traitement des manifestants par l'armée a été différent selon la confession. Les pertes humaines le reflètent. La guerre a contribué à exacerber la religiosité des sunnites. Les salafistes dit "inclusifs" ont pris les armes mais ne pratiquent pas la stigmatisation ou l'exclusion confessionnelle (Abdelkader Saleh, par exemple, le défunt chef de Liwa al-Tawhid). Il y a en revanche d'autres groupes qui pratiquent un confessionnalisme plus sectaire. Le tableau est compliqué par le fait que le régime a développé, au début, des groupes radicaux factices pour décrédibiliser l'opposition ; il l'a déjà fait au Liban ou en Irak pour servir ses intérêts. Les djihadistes, quant à eux, débordent le cadre syrien : ils veulent construire un Etat religieux transnational. Ils se caractérisent par une proportion plus importante de volontaires étrangers et par le recours à l'attentat suicide. Ils emploient abondamment, dans leurs discours et leurs écrits, une terminologie sectaire. La montée en puissance du front al-Nosra, de janvier 2012 jusqu'à avril 2013, témoigne de leur force. Ils se sont imposés sur le terrain dès la bataille d'Alep à l'été 2012. Leur expérience tactique, leur professionnalisation, leur motivation et surtout leur intégrité, pour les populations civiles, ont fait la différence. En face, Bachar el-Assad a lui aussi mobilisé l'étendard religieux et des milliers de combattants chiites, au printemps 2013, sont accourus pour défendre le régime. Les alaouites de Turquie, de l'ancienne province de Hatay cédée en 1939, dirigés par Mihrac Ural, s'en sont pris aux camps de réfugiés syriens et ont probablement commis des massacres sectaires en Syrie. Si victoire de l'insurrection il y a, elle se fera donc, probablement, sans le soutien occidental. Matthieu Rey montre que la révolte, au départ, dans les quartiers, n'est pas confessionnelle, et même ensuite, en 2012, les minorités sont partagées. Les lieux de la construction historique du parti Baas sont devenus des foyers de révolte ( Derra, Deir es-Zor, Lattaquié) et la répression démesurée décrédibilise complètement la violence régalienne. Thomas Pierret explique combien les oulémas avaient gagné en puissance dans la décennie précédant la guerre civile, qui a ébranlé leur autorité. Les baasistes ont systématiquement exclu les oulémas du pouvoir et ont mis en avant, après les massacres de Hama, ceux qui avaient été d'une loyauté sans faille. La fragilisation du pouvoir syrien dans les années 2000 avait amené celui-ci à faire quelques concessions. Revigoré à partir de 2008, le régime tente de reprendre le contrôle des religieux. Dans les villes rebelles, les oulémas rejoignent rapidement les rangs de l'insurrection. A Damas et Alep, relativement préservées jusqu'en 2012, les oulémas se sont divisés entre loyalistes et rebelles. De jeunes oulémas prônent le réformisme politique. Certains, anciens alliés du régime, se sont également retournés contre lui. La bourgeoisie sunnite, qui a peur de perdre beaucoup à la faveur de la guerre civile, a fourni nombre d'oulémas qui se réfugient par contrecoup dans un prudent attentisme. L'espace vide est investi par les salafistes, exilés ou à l'étranger, traditionnellement rejetés. La scène religieuse est donc devenue plus ouverte et plus fragmentée. Caroline Donati présente le "Groupe de non-violence de Daraya", au sud de Damas, un mouvement réformiste islamique non-violent. Les chababs (jeunes) de Daraya se retrouvent autour de la mosquée Anas Ibn al-Malek et partagent la morale soufie, l'islam salafiste, un certain égalitarisme et une philosophe politique, les rendant inclassables pour les soufis et le régime. La répression les oblige à la clandestinité, voire l'exil. La militarisation de l'insurrection leur fait jouer un rôle de modération des combattants, même si leur expérience reste très localisée. Les oppositions syriennes, comme le montre Nicolas Dot-Pouillard, restent divisées. Non pas en raison de la coupure intérieur-extérieur, peut-être moins prononcée qu'on ne le dit. Mais parce que les buts de guerre ne sont pas définis : quelle stratégie pour mettre à bas le régime ? La militarisation du conflit depuis 2012 rend la négociation avec le régime beaucoup plus compliquée, car elle ravive des lignes de fracture, d'autant que le régime a repris l'ascendant au printemps 2013, ce qui écarte la possibilité de négociations d'égal à égal. La question de la lutte armée elle-même fait débat. La Coalition Nationale Syrienne reste ainsi une coquille d'opposition fantômatique. Le régime, quant à lui, a fait la preuve de sa résilience. Bruno Paoli revient sur les alaouites, 10 à 12% de la population, minoritaires sur le plan national, mais majoritaire dans la "montagne alaouite". L'origine historique du groupe, entre les Xème et XIIIème siècle, est mal connue. Ils survivent à la répression des puissances régionales, comme les Mamelouks, puis les Ottomans. Le mandat français (1920-1946) leur donne la première occasion de s'émanciper, par la création d'un éphémère état alaouite et l'engagement dans l'Armée française du Levant. L'indépendance de 1946 ne les sort pas de leur position marginale. En revanche, ils investissent massivement le parti Baas et l'armée. A partir de la prise du pouvoir d'Hafez el-Assad en 1970, le régime est plus celui d'un clan et d'une clientèle que des Alaouites à proprement parler. Les fidèles contrôlent l'appareil sécuritaire ; depuis la mi-2012, le gouvernement est majoritairement alaouite, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. L'intégration des alaouites dans le tissu social syrien est récente. La communauté a souffert des réformes de Hafez, préoccupée par "l'assimilation". L'Etat a même encouragé la création de mosquées, y compris dans les pays alaouites. Mais l'identité alaouite reste fondée sur le complexe minoritaire, la peur de domination sunnite, vue comme islamiste. Il semble bien qu'avant Deraa, une première manifestation ait eu lieu à Banias, en plein pays alaouite, en mars 2011, avec participation de membres de cette minorité. Malgré la carte confessionnelle jouée par le régime, pour souder les rangs, Assad n'a pas que des amis dans sa propre communauté. En mars 2013, une réunion d'opposants alaouites a été organisée au Caire. Malgré cela, les exactions commises dans les deux camps ont renforcé les fractures. Et les alaouites sont présents aujourd'hui dans les grandes villes : une bande côtière refuge paraît donc un peu illusoire, d'autant qu'elle aurait besoin d'un hinterland, la région de Homs, où les combats sont justement les plus acharnés. Et les alaouites restent attachés à l'unité de la Syrie. Arthur Quesnay et Cyril Roussel expliquent pourquoi les Kurdes syriens sont une communauté unie sur des spécificités culturelles et sociales, mais divisée sur les plans politique et territorial. Ils constituent 10% de la population mais sont répartis entre trois zones de peuplement, sans continuité territoriale. Avec qui se battre, et contre qui ? Depuis la fin du mandat français, les pouvoirs en place n'ont pas eu la même stratégie à l'égard des Kurdes. La répression a été très vive dans les années 1960. Le sentiment communautaire est renforcé par la marginalisation ou l'instrumentalisation, déjà sous Hafez el-Assad, de la communauté kurde. Le Parti Démocratique du Kurdistan, dès sa création en 1957, est réprimé, d'autant plus que Damas soutient ensuite le PKK contre la Turquie, jusqu'en 1998-1999. Les mouvements sociaux kurdes prennent alors le relais des partis politique, ce qui débouche sur une mobilisation spontanée à Qamishli en 2004. C'est ce qui se produit encore en 2011, et les Kurdes se mobilisent dans une logique nationale, et non communautaire. Mais la stratégie communautaire du régime et le refus du dialogue avec les Kurdes de l'insurrection sunnite a confessionnalisé les rapports. Dès l'automne 2011, le Parti de l'union démocratique (PYD), branche syrienne du PKK réfugiée en Irak, revient en Syrie et fait sentir son poids. Pour lutter contre cette hégémonie, le Conseil National du Kurdistan Syrien est créé dès octobre 2011 avec l'appui du Kurdistan irakien. Le PYD utilise la force militaire pour mettre en avant son objectif autonomiste. Il négocie avec le régime pour réinvestir les trois zones de peuplement kurde, neutraliser la contestation et éloigne les rebelles. Le régime s'est volontairement retiré et le PYD a rempli le champ devenu vide. En plus de l'YPG, sa branche militaire, le PYD tente de bâtir le contrôle administratif des territoires sous son contrôle, non sans mal. Dans le Golan, annexé par Israël en 1981, près de 15 ans après sa conquête, les 20 000 Druzes ont été secoués par la révolution. Mounir Fakher Eldine rappelle que le Golan est agité comme une Alsace-Lorraine par le clan Assad dès 1973. Les premières manifestations en 2011 ont provoqué une réaction du régime, qui a tenté par tous les moyens de les museler. Sans y parvenir complètement. Samir Aïta propose les fondements socio-économiques qui ont poussé à la révolte : c'est le symbole pour lui d'un "tsunami des jeunes" dans les petites villes et les banlieues des grandes métropoles, de la politique migratoire entraînée par la sécheresse, et de la libéralisation économique depuis 2005, le tout accru par l'arrivée massive de réfugiés irakiens en 2006-2007. Les raisons sont donc multiples. En outre les sanctions internationales ont perturbé le commerce extérieur mais paradoxalement renforcé des mécanismes qui alimentent le régime, et ont affaibli l'opposition. La société syrienne est épuisée : elle comptait déjà au moins 12% de personnes sous le seuil bas de pauvreté et 34% sous le seuil haut, surtout au nord et à l'est, premières zones "libérées". Le pays ne tient plus que par les aides extérieures, de part et d'autre.

Cécile Boëx entame la partie sur les nouveaux d'action et de mobilisation en parlant de la vidéo. Les manifestations spontanées, en 2011, se sont progressivement organisées et ont incorporé des enregistrements audiovisuels. Comme il n'y a pas de journalistes sur le terrain, les protestataires jouent un rôle important. La dimension sacrificielle est souvent mise en avant. Le sit-in féminin à domicile, en particulier dans les grandes villes où il est risqué de manifester, est devenu populaire. La vidéo filme des actes symboliques contre le pouvoir, sert à transmettre des méthodes. Les groupes armés, après la militarisation, utilisent beaucoup la vidéo pour faire des annonces officielles (défections, etc). Mais l'arme est à double tranchant. L'armée électronique du régime surveille ces vidéos, même si le régime lui mise avant tout sur les médias qu'il contrôle de longue date. Les stratégies de communication et de diffusion sont donc différentes selon les acteurs. Les slogans aussi ont leur importance dans la révolution : Jamal Chehayed en a rassemblé un échantillon. L'appartenance religieuse, la dénonciation du régime, le retournement de ses propres slogans en font partie. Les chants aussi, selon Simon Dubois, se construisent selon un discours élaboré. Les mélodies populaires, par exemple, sont systématiquement réutilisées. Gilles Dorronsoro, Adam Baczko et Arthur Quesnay, qui sont allés en Syrie, ont étudié les institutions du gouvernorat d'Alep. Les rebelles essaient en effet de créer des institutions dans les zones libérées. En janvier 2013, il n'y avait pas de fragmentation territoriale entre groupes armés, et les insurgés ont un imaginaire très marqué par l'Etat. Les groupes armés ont survécu dans les zones où le régime était faible, des régions sous-administrées, loin des villes et près des frontières. Le conflit change d'échelle à l'été 2012 avec la prise de toute la zone frontalière avec la Turquie. Un groupe comme Liwa al-Tawhid, qui apparaît justement à ce moment-là, est forcé de créer des institutions plus centralisées. La première autorité mobilisée est la justice, qui devient un travail collectif. Un tribunal civil est créé à Alep à l'été 2012, suivi d'une police civile et d'une police militaire. Mais des cours locales ont résisté à l'intégration. Le problème est que les institutions manquent de ressources et sont dépendantes de l'extérieur ; en outre, certains groupes comme le front al-Nosra n'y participaient pas. La question humanitaire, en Syrie, est devenue majeure. Laura Ruiz de Elvira Carrascal rappelle qu'au moins 7 millions de Syriens ont besoin d'une aide humanitaire. A l'été 2013, on comptait déjà 4 millions de personnes déplacées et au moins 2 millions de réfugiés, dont 1,2 millions en Jordanie. La solidarité locale, la diaspora syrienne et les organisations humanitaires s'activent, mais la prise en charge des réfugiés par les pays voisins est difficile, et risque d'entraîner des déstabilisations.

Vincent Geisser montre pourquoi le Liban est sans doute le plus exposé aux effets déstabilisateurs du conflit syrien. La répercussion est paradoxale, car anxiogène, mais aussi fédératrice, autour d'un renouveau du discours national libanais. Si le gouvernement s'est largement dissocié de la guerre en Syrie, il n'en demeure pas moins que certains acteurs libanais utilisent à leur profit le conflit. C'est plus d'ailleurs une question politique que confessionnelle. Rien ne le montre mieux que les positions différentes des chrétiens. Le général Aoun soutien ainsi le régime, au nom de la défense de l'Etat et de l'hostilité au communautarisme. Le nouveau patriarche maronite du Liban, élu en mars 2011, au début de la révolution, a été accusé d'avoir une posture favorable au régime syrien. Les partis chrétiens du 14 mars (Forces libanaises et Kataeb), au contraire, soutiennent les insurgés. On voit bien que les stratégies sont plus politiques que confessionnelles, même si ce dernier facteur est bien présent. Les sunnites libanais, quant à eux, développent une stratégie de minorité active. La menace fantasmée d'une invasion chiite et l'antagonisme historique ne s'illustrent nulle part ailleurs mieux qu'à Tripoli. Le courant salafiste, qui se modèle d'ailleurs sur le Hezbollah, a trouvé l'occasion de s'affirmer avec la guerre civile syrienne et déborde le clan Rafiri. La stratégie des sunnites, minorité active, reproduit celle des mouvements chiites Amal et Hezbollah dans les années 1980 et 1990. En face, les soutiens d'Assad sont hétéroclites. Le Hezbollah distingue astucieusement, dans son discours, "bonnes" et "mauvaises" révolutions, ce qui justifie le soutien au régime, tout comme la mise en scène de la "menace salafiste". De nombreux groupuscules pro-régime s'activent au Liban : la branche libanaise du Parti Baas, le Parti Syrien National Social, le Parti Démocratique Arabe de Tripoli et sa milice, les Chevaliers Rouges. La guerre civile syrienne renforce le statu-quo au Liban ce qui n'empêche pas nombre d'habitants de se dire qu'ils sont passés à côté des printemps arabes... La réaction irakienne initiale, ambigue, à la révolution syrienne, reflète les divisions profondes de la société. Les dirigeants étaient parmi les seuls à penser en 2011, néanmoins, que le conflit durerait et affecterait la scène régionale. Les Kurdes d'Irak se retrouvent fragilisés par la crise syrienne. Les sunnites irakiens, qui soutiennent majoritairement l'insurrection, sont tentés entre l'appartenance nationale ou confessionnelle. En outre, le conflit syrien a relancé l'EII, devenu en avril 2013 l'EIIL, et le cycle de violences est revenu dans certaines provinces irakiennes. Enfin, l'Irak accueille au moins 200 000 réfugiés syriens et voient les anciens réfugiés irakiens revenir sur son sol, en raison du conflit... La Turquie, après le désamorçage de l'épineuse question du PKK en 1999, s'était rapprochée de la Syrie, jusqu'en 2011. Elle attend en conséquence l'été 2011 avant de couper les ponts, constatant l'échec de négociations ou de mains tendues. Le pays accueille au moins un demi-million de réfugiés, non sans mal, d'autant que les alaouites du Hatay ne les considèrent pas comme les bienvenus... Ankara suit aussi de près le devenir des Kurdes syriens. Le régime a cependant survécu, et tous les liens n'ont pas été coupés. La Turquie a ainsi pris le contre-pied de sa stratégie d'avant la révolution, qui la faisait se démarquer des pays occidentaux. Elle a également renforcé les liens avec les pays du Golfe (le Qatar) et même avec l'Egypte de Morsi, jusqu'à sa chute. Mais le conflit syrien divise aussi l'opinion publique turque. Le mouvement palestinien est entrelacé avec le devenir de la Syrie : plus de 500 000 Palestiniens y vivent comme réfugiés, et l'opposition à Israël est commun aux deux entités. Pendant la guerre au Liban Hafez el-Assad a pourtant affronté l'OLP, avant que l'axe de la résistance ne reprenne ses droits dans les années 1990-2000. Dès mars 2011, de jeunes Palestiniens participent au mouvement de contestation, et la fracture s'étale au grand jour dès le mois de juin. En 2012, le Hamas rompt avec le régime syrien et quitte le pays, tandis que le FPLP-Commandement Général, lui, combat aux côtés de l'armée. Le Jihad Islamique, contrairement au Hamas, est plus favorable au régime, au nom de la lutte contre Israël. Le rapport à Israël détermine donc pour bonne part le positionnement. Quoiqu'il en soit, les Palestiniens apparaissent, plus que jamais, divisés par le conflit. Pour l'Iran, d'après Bernard Hourcade, l'acte fondateur de la relation avec la Syrie est le soutien que celle-ci lui apporte dès 1982 dans la guerre contre l'Irak. La dimension religieuse est réelle, mais marginale : l'alliance est avant tout politique. Au départ, l'Iran n'est pas hostile aux printemps arabes, même si les islamistes de la force Qods des Gardiens de la Révolution et autres s'activent pour relancer leur discours politico-religieux. Ce n'est qu'après le soutien de plus en plus prononcé de l'Occident puis des pays du Golfe que l'Iran soutien sans réserve le régime syrien, plus sur une logique nationaliste qu'islamiste. L'élection du président Rohani en juin 2013 conforte le camp de ceux qui pensent que la crise syrienne est l'occasion de négociations, et non d'un affrontement. Car la stabilité de la région dépend aussi de la capacité des deux acteurs régionaux majeurs, l'Iran et l'Arabie Saoudite, à négocier. La Jordanie, souligne Jalal al-Husseini, a été lourdement affectée par la guerre en Syrie : refugiés nombreux, économie en berne. Les réfugiés sont regardés, depuis l'été 2012, avec davantage d'hostilité. La Jordanie maintient un discours d'équilibre, mais le roi Abdallah, en novembre 2011, avait été le premier chef d'Etat à demander le départ de Bachar el-Assad. Depuis avril 2013, la Jordanie laissait acheminer des armes via son territoire, et penchait ainsi plutôt du côté des rebelles, mais la posture pourrait bien changer.

Nicolas Dot-Pouillard montre que même un journal comme Al-Akhbar, favorable au Hezbollah dans la scène libanaise, a connu des tensions, car l'équipe voulait donner la parole aux opposants du régime syrien. Les gauches arabes, de la même façon, sont clivées : elles demandent le départ d'Assad mais restent sceptiques sur le soutien apporté par les monarchies du Golfe à l'insurrection. La solution, pour elles, est politique, et pas militaire. La dynamique islamiste dans certains pays des printemps arabes a refroidi bien des ardeurs. D'autant que le régime syrien passe encore pour le camp de l'anti-impérialisme. Alain Gresh pense que la crise syrienne illustre surtout l'incapacité des Etats-Unis et des autres pays occidentaux à emporter l'adhésion de la communauté internationale, notamment en raison du recul de l'influence américaine et de la montée en puissance d'autres acteurs. Les pays émergents ont montré une grande méfiance face à un processus qui apparaît pour eux dominé par les Etats-Unis et les pays occidentaux. La Russie cherche à retrouver son statut de grande puissance, mais elle est liée aussi, historiquement, à la Syrie. Et le précédent libyen a laissé des traces à Moscou. La Russie retrouve sa place sur la scène diplomatique. La Chine, qui n'a pas d'intérêts majeurs en Syrie, est dans le sillage de la Russie. Claire Beaugrand souligne quant à elle qu'une lecture confessionnelle du rôle de l'Arabie Saoudite et du Qatar serait pour le moins réductrice. D'autant que les pays du Golfe étaient plutôt en bons termes avec la Syrie avant 2011. Pour l'Arabie Saoudite, la Syrie faisait contrepoids à l'Irak jusqu'en 2003. Le Qatar, lui, s'est installé à la faveur des crises au Liban et via le soutien de la France, en 2006 et en 2008. La violence de la répression du régime en 2011 change la donne. L'Arabie Saoudite tente d'abord d'éviter la contagion révolutionnaire puis d'encadrer l'aide aux rebelles. Le Qatar cherche lui à se positionner comme intermédiaire entre l'Occident et l'islamisme. Le Qatar, qui soutient les Frères Musulmans, agit plus ouvertement que l'Arabie Saoudite. Critiqué pour son aide militaire et la construction de l'opposition extérieure, le Qatar a été marginalisé, à l'été 2013, par l'Arabie Saoudite, qui reprend le flambeau. L'aide saoudienne arrive d'ailleurs plutôt par le sud. Le Qatar perdra peut-être son rôle d'acteur régional ; l'Arabie Saoudite, elle, peut sortir renforcé de la crise syrienne. On compte de 10 à 15 millions de Syro-Libanais en Amérique latine, au Brésil, en Argentine et au Vénézuela essentiellement. Bachar el-Assad a réactivé les liens par une tournée tonitruante dans ces trois pays en juin 2010. Majoritairement, les communautés en exil ont pris position en faveur du régime syrien, notamment au Vénézuela, au nom d'une vision anti-impérialiste de l'histoire. Au Brésil, le soutien est plus discret. En Argentine, la présence d'une forte et ancienne communauté alaouite et l'influence du Parti syrien national social ont incontestablement joué. La diplomatie syrienne a continué les visites en 2012. Comme l'Iran, la Syrie maintient donc une présence en Amérique latine, ce qui entraîne en retour une certaine politisation des communautés en exil.

Incontestablement, et malgré l'absence d'une conclusion, l'ouvrage fera date. C'est sans doute, en français, la meilleure synthèse sur le conflit syrien entre 2011 et l'été 2013. Comme tout ouvrage collectif, il est parfois inégal, mais sur les 25 contributions, nombre d'entre elles valent le détour. La première partie, "La fabrication de la guerre civile", qui occupe les deux tiers de l'ensemble, se concentre sur le contexte syrien. C'est sans doute la plus inégale, mais on y trouve d'excellents articles, comme celui sur les ressources sécuritaires du régime, sur les alaouites, en particulier. Globalement, la deuxième partie, plus réduite, est plus efficace, en dépit du manque de place pour certains articles qui réduit les contributions. La remise en perspective de l'impact de la crise au Liban, le rôle de l'Irak ou de la Turquie, la place de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite et autres monarchies du Golfe, celle des diasporas, sont remarquablement bien analysées. On aurait peut-être souhaité davantage de place consacrée à l'insurrection armée, qui finalement n'apparaît que dans un seul article, ce qui est peu. Globalement, aussi, la situation militaire est relativement évacuée : il est vrai qu'elle est complexe, que le conflit est encore en cours, mais il y avait à dire, et ce dès le printemps 2013, de nombreux articles ou ressources étaient disponibles. Il est dommage que l'article sur les ressources sécuritaires n'ait pas été prolongé par un autre sur les forces militaires du régime. Les absents sont aussi les volontaires étrangers, dans les deux camps, évoqués dans le même article que l'insurrection, mais finalement non abordés en soi. Mis à part ce léger bémol, on ne peut que saluer l'effort accompli, qui aide à mieux cerner les acteurs et les défis de la crise, comme l'annonçait le sous-titre.

↧

All men are brothers (Dong kai ji) de Cheh Chang et Ma Wu (1975)

Chine, sous la dynastie Song. Les 108 bandits, qui combattaient les officiers corrompus du pouvoir, obtiennent leur pardon de l'empereur. Celui-ci les envoie combattre un usurpateur, retranché dans la forteresse de Hangzhou. 7 volontaires s'infiltrent dans la ville, puissamment défendue, pour servir d'espions et trouver un moyen de faire pénétrer l'armée de l'empereur dans la place. Mais l'un d'entre eux, Tornade Noire, ne peut s'empêcher d'attaquer les soldats de l'usurpateur : découverts, les 7 hommes sont pris au piège dans la ville. Un seul d'entre eux parvient à gagner l'extérieur pour donner les informations nécessaires à la victoire de l'armée impériale...

All men are brothers (parfois aussi appelé Seven Soldiers of Kung Fu), sorti en 1975, suit de trois ans Water Margin (La Légende du Lac), du même réalisateur, avec les mêmes acteurs. Le tout est inspiré d'une légende chinoise (les 108 bandits) et d'un roman-fleuve, Water Margin. Les deux volets ont en fait été tournés l'un après l'autre, mais décalés dans leur sortie sur grand écran. On arrive quand même à s'y retrouver sans avoir vu le premier épisode, d'autant qu'un petit moment du film, après l'introduction, mentionne les épisodes qui se sont déroulés entretemps. La trame de l'histoire est donc le rachat des 108 bandits qui se mettent au service de l'empereur Song pour affronter l'usurpateur Fang La.

Originalité du film dans le genre wu xia pian, quasiment toutes les scènes se déroulent en extérieur, avec la ville fortifiée comme décor. On reste fidèle au genre avec énormément de combats, entre quelques-uns des 108 bandits (les 7 infiltrés dans la ville plus d'autres à l'extérieur) et une débauche de figurants, qui opèrent à mains nues ou avec armes blanches. Le scénario n'est par conséquent par très épais, et le studio Shaw Brothers en rajoute dans les effets sanguinolents, comme lors du combat final contre l'usurpateur où le plus brave des 108 bandits combat avec un bras en moins (!). A noter que John Woo avait participé comme assistant réalisateur à Water Margin, mais n'est pas présent pour All men are brothers. Bref, un film dans la lignée des Shaw Brothers à conseiller aux amateurs du genre, ou à ceux qui veulent se détendre après un bon soir de travail (comme moi).

↧

Steven J. ZALOGA et Hugh JOHNSON, T-54 and T-55 Main Battle Tanks 1944-2004, New Vanguard 102, Osprey, 2004, 48 p.

Ce volume de la collection New Vanguard d'Osprey, qui se focalise sur l'étude du matériel militaire, est encore une fois signé Steven Zaloga, le spécialiste de l'Armée Rouge et du matériel soviétique (en plus d'être également un bon connaisseur du matériel américain). Et pour cause : il s'agit ici de traiter la série des chars T-54/T-55, qui a été aussi répandu à travers le monde depuis la guerre froide que le fusil d'assaut AK-47, dont le créateur est mort récemment. On les retrouve encore sur les champs de bataille de la guerre en Syrie, dans les deux camps.

Au départ, c'est un bureau de dessin de l'usine n°173 de Nijni-Tagil, qui produit le T-34, et qui décide de trouver un remplaçant au T-34/85, dès 1944. On prend comme base le T-34, surblindé à l'avant en enlevant le mitrailleur de caisse, toujours armé d'un canon ZIS-S-53 de 85 mm. Le T-44, qui approche le Panther en termes de performances, ne fait que 65% du poids de ce dernier. 20 exemplaires sont produits en 1944 à l'usine de Kharkov réinstallée, 965 en 1945 et 1 823 en tout jusqu'en 1947.

Dès 1944, on a cependant testé sur le prototype du T-44 des canons plus gros, de 100 puis 122 mm. L'Obiekt 137, lancé en 1945, adapte la tourelle pour embarquer le canon de 100 mm et porte le blindage frontal à 200 mm. Le nouveau T-54 est complété à Nijni-Tagil fin 1945 : bon pour le service en avril 1946, l'usine de Nijni-Tagil le produit dès 1947 et celle de Kharkov l'année suivante. Malgré tout, des problèmes de jeunesse font que la production du T-34/85 prend le pas jusqu'en 1950. Le premier T-54 embarque en effet presque deux fois moins d'obus. La tourelle est redessinée, les mitrailleuses SG-43 de côté remplacées par des mitrailleuses incorporées au char, des chenilles plus larges sont adoptées. Une troisième usine, à Omsk, se consacre à la production. Le T-54 modèle 1951 est produit à 11 700 exemplaires. Le T-54A bénéficie des observations faites sur les Sherman du Lend-Lease et sur les M26 ou M46 capturés en Corée, notamment pour un stabilisateur amélioré afin de mieux tirer en mouvement. La Pologne et la Tchécoslovaquie, avec l'autorisation de Moscou, remplacent la production des T-34/85 par celle des T-54 : 2 855 sont produits par la première jusqu'en 1964 et plus de 2 500 pour la seconde jusqu'en 1966. La Chine copie aussi le T-54A sous le nom de Type 69. De nombreuses versions sont développées à partir du char, qui reçoit aussi des améliorations, comme une mitrailleuse antiaérienne de 14,5 mm sur la version M. En tout, plus de 40 000 T-54 sont construits (24 750 en URSS, 5 465 dans les pays alliés, 9 000 en Chine), sans compter les versions spécialisées sur châssis.

Le T-55 répond au besoin d'un char capable de survivre à un champ de bataille "vitrifié" par des explosions nucléaires. Accepté en mai 1958, il est produit jusqu'en 1962. Le temps de production est court car un officier iranien fait défection avec son M60A1 en janvier 1961 et les Soviétiques, impressionnés par le nouveau canon de 105 du char -lui-même tiré des observations faites sur le T-54 en Hongrie pendant la révolte de 1956-, développent un T-55 armé d'un nouveau canon de 115 mm, qui deviendra le T-62. Seule l'usine d'Omsk continue à produire le T-55 jusqu'en 1977, notamment pour l'exportation. Au total, plus de 30 000 chars sont produits en URSS, 7 000 en Pologne de 1964 à 1979, la Tchécoslovaquie plus de 8 500 de 1958 à 1982 et 400 en Roumanie. La durée de vie des chars étant assez courte (il faut une révision complète après 7 000 km), les régiments de chars soviétiques ne font participer qu'une partie des chars aux entraînements pour conserver leur capacité de combat : tous les dix ans, la révision a lieu dans les usines prévues à cet effet, à Kiev, Lvov et Kharkov. LesT-54 sont progressivement portés au standard M et les T-55 reçoivent aussi des améliorations dans les années 1970.

Sur les deux modèles de chars, l'Armée Rouge développe des chars lance-flammes et des engins de déminage. Sous Khrouchtchev, obsédé par l'avènement des missiles antichars, les Soviétiques tentent de développer un char lance-missiles à Léningrad, à partir d'un T-55 : c'est le projet "Typhon". Il est abandonné en 1964. En 1988, les T-54/55 forment encore 36,5% du parc soviétique, les T-62 25%, et la proportion est encore plus importante dans les pays alliés. Suite à l'expérience en Afghanistan, où les T-55, nombreux dans les unités engagées, ont souffert des RPG et des mines, un programme de modernisation est lancé notamment pour améliorer la protection face à ces menaces. Les T-55M et AM bénéficient de nombreuses améliorations. Le projet Drozd prévoit un système de défense actif contre les missiles antichars avec des roquettes et un équipement électronique pour intercepter et détruire les missiles lancés contre le char en vol. Il n'est finalement adopté que par l'infanterie de marine soviétique, car le coût, élevé, est le même que s'il s'agissait de choisir des T-72. 250 exemplaires sont produits mais stockés. Le blindage réactif Kontakt fait partie des dernières améliorations apportées par les Soviétiques au T-55. Les Israëliens, qui en capturent dès 1967, développent leurs propres versions, les Tiran, avant d'utiliser le châssis du char pour le véhicule blindé Achzarit. L'Irak ou la Finlande développent aussi des versions modifiées, et l'usine d'Omsk tourne encore pour apporter des modifications à l'exportation. En Chine, le Type 59, copie du T-54, est produit dès 1958 dans une usine à l'ouest de Pékin, jusque dans les années 1980. Après avoir capturé un T-62 pendant les escarmouches contre les Soviétiques de 1969, les Chinois produisent le Type 69 qui ressemble plus au T-55. La Chine exporte le Type 59, notamment au Pakistan.

Le T-44 n'a pas été engagé au combat contre les Allemands. Le T-54 connaît son baptême du feu en 1956 lors de la répression de l'insurrection hongroise : plusieurs sont détruits dans les combats de rue à Budapest. Les Britanniques, qui ont observé le char, vont donc développer un nouveau canon de 105 mm. Plus de 20 000 T-54/55 sont exportés, plus 6 000 copies chinoises. L'Egypte et la Syrie emploient massivement ces chars pendant les guerres israëlo-arabes dès 1967, mais la qualité des équipages israëliens fait souvent la différence. Les blindés sont aussi de la partie dans les conflits entre l'Inde et le Pakistan, puis sont utilisés par le Nord-Viêtnam en 1972 et avec plus de succès en 1975. En Afrique, les Etats issus de la décolonisation emploient de préférence le T-55, bon marché. On le retrouve en Angola, au Tchad. En Amérique latine, il est même utilisé lors du conflit au Nicaragua ! L'Irak en dispose dans la guerre contre l'Iran, puis pendant les deux guerres du Golfe. Il sert aussi dans la guerre en Yougoslavie, dans le Caucase, bref, il est encore loin d'avoir disparu des champs de bataille...

Comme toujours, le format (une trentaine de pages à peine) permet surtout d'insister sur la dimension technique, la naissance et l'évolution du blindé. On reste sur sa faim par contre quant à l'utilisation du char sur le champ de bataille et le lien avec la doctrine soviétique, les conceptions d'emploi, etc. Néanmoins, cette petite base est solide, claire, avec une bibliographie d'ailleurs essentiellement russe, car il est vrai que même en anglais, les ouvrages sur les T-54/55 ne sont pas légion. Le tout complété par les illustrations habituelles.

↧

↧

Qiu XIAOLONG, Mort d'une héroïne rouge, Paris, Seuil, 2001, 502 p.

Shanghaï, 1990. Deux pêcheurs découvrent un cadavre de jeune femme dans un canal isolé à la périphérie de la ville. L'inspecteur Chen, étoile montante de la police locale, membre du parti, qui vient d'obtenir une promotion et un appartement indépendant, et poète à ses heures, et son adjoint, Yu, sont chargés de l'enquête. Malheureusement pour eux, l'affaire prend un tour politique quand ils découvrent que la décédée, Hongying, était une Travailleuse Modèle de la Nation. Une fille discrète et célibataire qui est pourtant morte étranglée après avoir eu des rapports sexuels. Ils vont vite découvrir qu'à Shanghaï, on peut facilement mener une double vie...

Qui Xiaolong est né à Shanghaï. En 1966, son père est arrêté pendant la Révolution Culturelle par les Gardes Rouges. En 1976, il entre à l'université et étudie la littérature anglo-américaine. Pendant les événements de la place Tienanmen, en 1989, il est aux Etats-Unis : associé aux opposants, il ne peut plus revenir en Chine. Il enseigne ensuite à la Washington University de St-Louis.

L'enquête policière de ce roman est surtout un prétexte à une bonne dose d'humour et de dérision concernant la Chine communiste de l'ouverture économique, mais du verrouillage politique. On y découvre plus sur la vie quotidienne des habitants de Shanghaï et celle de ses policiers que sur les fils d'une intrigue criminelle finalement assez légère. Il faut dire aussi que c'est le premier volume de la série (qui en compte 8 à ce jour), l'auteur prend donc le temps de camper son personnage principal, son univers et l'ambiance générale de son histoire. Rafraîchissant, en tout cas.

↧

Sur Facebook

Pour mémoire, je rappelle que vous pouvez suivre l'actualité du blog, de mes publications, coups de gueule et autres réflexions charmantes (mdr) sur la page Facebook du blog, cliquez sur l'image ci-contre pour y accéder et n'hésitez pas à "liker", ça fait toujours plaisir!

Idem pour la page du livre L'offensive du Têt, que je remets à jour depuis peu, cliquez sur l'image ci-dessous pour y atterrir. Le blog est progressivement actualisé également.

↧

Convoi vers la Russie (Action in the North Atlantic) de Lloyd Bacon (1943)

Pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pétrolier conduit par le capitaine Steve Jarvis (Raymond Massey) est coulé dans l'Atlantique Nord par un U-Boot. Jarvis et le premier officier, Joe Rossi (Humphrey Bogart), ainsi que quelques membres d'équipage, grimpent dans un canot. Quand l'équipage du U-Boot les filme, les marins invectivent les matelots allemands, qui éperonnent le canot. Les survivants sont secourus après 11 jours passés sur l'océan...

Convoi vers la Russie, réalisé en pleine Seconde Guerre mondiale, devait être au départ un documentaire. Mais avec les images de plus en plus nombreuses, la Warner en fait un film avec comme conseiller technique Richard Sullivan, un jeune officier de 23 ans dont le navire a été torpillé par un U-Boot. L'US Navy ayant interdit le tournage en mer en raison des risques, il a fallu tout faire en studio. Le film a d'ailleurs été intégré dans la formation des marins de la marchande en raison de son caractère pédagogique, sur certains points. D'authentiques avions allemands et soviétiques ont été utilisés pour le tournage.

Le film n'est sans doute pas un des plus fameux dans la carrière d'Humphrey Bogart. La dimension patriotique, évidente en contexte de guerre, est bien présente, mais on notera l'attention portée aux détails -comme l'insistance sur le fait de ne pas être trop bavard à terre pour les marins, afin d'éviter de transmettre des informations aux éventuels espions nazis. On insiste aussi sur la coopération interalliée, y compris avec les Soviétiques -certaines scènes ont même un air de convoi PQ-17... si le film est long, il ne peut tricher complètement avec la réalité, comme le montre les scènes où les marins de la Navy doivent former les marchands à l'utilisation des pièces d'artillerie montées sur le Liberty Ship. Et ce même si l'on distingue facilement les montages maquettes. A noter que Raoul Walsh et Don Siegel ont participé à la réalisation.

↧

Publication : Les deux faces de Janus. Les soldats américains à Joigny et dans l'Yonne (1944-1945)

Vous pouvez commencer à découvrir à partir d'aujourd'hui un article en plusieurs parties que j'ai signé pour une agence privée de valorisation du patrimoine de la ville de Joigny, dans l'Yonne : Au fil de Joigny.

Il est issu de la rencontre, assez fortuite, avec M. Bertrand Urban, le président de la société en question. Cet article porte sur un moment qui constitue en quelque sorte une "zone grise" dans l'histoire du département pendant la Seconde Guerre mondiale : l'après-libération jusqu'au départ des troupes américaines cantonnées dans l'Yonne après la fin de la guerre, d'août 1944 à décembre 1945. Plus précisément, la question était de voir comment s'était passée la cohabitation entre Français à peine libérés et tout juste soumis à l'autorité du Gouvernement Provisoire de la République Française, qui s'installe après la Libération, et soldats américains qui cantonnent dans l'Yonne à partir de ce moment-là. La première partie, que vous pouvez lire ici, présente rapidement le parcours du département pendant la guerre jusqu'à la Libération, afin de mieux comprendre ce qui suit.

Pour réaliser cet article, je me suis inspiré de travaux d'historiens tout à fait pertinents sur le sujet, et notamment la fameuse somme publiée par l'ARORY (Association

pour la Recherche sur l'Occupation et la Résistance dans l'Yonne) en 2006. Vous pouvez consulter la fiche de lecture de cette ouvrage que j'ai mise en ligne ici même, là. Je vous encourage à consulter le site de l'ARORY, que j'ai indiqué en lien ci-dessus, et qui offre des compléments tout à fait utiles à l'ouvrage ainsi qu'aux autres publications de l'association. La ville de Sens propose également en ligne le livret d'accompagnement de l'exposition permanente de l'ARORY, L'Yonne dans la Seconde Guerre mondiale, qui tourne dans le département : à télécharger ici.

J'ai également utilisé des ouvrages portant sur les unités américaines elles-mêmes, et notamment le livre de Stephen Ambrose sur la Easy Company, 2nd Battalion, 506th PIR de la 101st Airborne Division, puisque l'unité a stationné dans l'Yonne en 1945. Vous pouvez également trouver la fiche de lecture de cet ouvrage ici. L'article inclut également des témoignages américains collectés par mes soins et qui illustrent cette période de cohabitation en 1945.

J'aurais probablement l'occasion de revenir plus avant sur ce sujet dans les prochains jours. Bonne lecture !

↧

↧

L'autre côté de la colline : perdre la guerre froide (1/2) (Jérôme Percheron)

Jérôme Percheron, qui nous avait proposé un article sur une bataille de la guerre en Angola au début du blog collectif L'autre côté de la colline, récidive avec la première partie d'un article dédié à la guerre froide, vue sous un angle global. Il ne prétend pas à l'exhaustivité, c'est plutôt un rappel, basé sur certaines sources, du déroulement général de cette période importante, vue à travers les deux camps. Bonne lecture !

↧

Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri, Joukov. L'homme qui a vaincu Hitler, Paris, Perrin, 2013, 732 p.

Avertissement :étant donné les réactions houleuses la dernière fois que j'ai évoqué un livre de Jean Lopez, sur la recension du livre de Jacques Sapir, La Mandchourie oubliée, je préfère prévenir de suite que tout commentaire malveillant sera mis sans autre forme de procès à la corbeille, car je n'ai pas envie de m'embêter avec ce genre de problème cette fois-ci. Avis aux amateurs : vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la recension, mais si vous voulez intervenir, vous le faites de manière constructive, argumentée sans polluer le billet. Merci d'avance.

Jean

Lopez, depuis quelques années, s'est imposé comme une référence

française incontournable sur l'histoire militaire du front de l'est

pendant la Seconde Guerre mondiale. Quasiment inconnu en 2008 à la

sortie de son premier livre sur Koursk chez Economica

(« ancien capitaine de la marine marchande, rédacteur en

chef d'un magazine de vulgarisation », selon le quatrième

de couverture), il est devenu, au rythme de quasiment un ouvrage par

an, Stalingrad, puis Berlin, un des « meilleurs

spécialistes français du conflit germano-soviétique »

(toujours selon le quatrième de couverture, celui du Berlin),

puis, avec sa deuxième édition du Koursk en 2011 et son ouvrage sur

la bataille de Korsun/Tcherkassy, « journaliste et

historien ». Car entretemps, en mars 2011, Jean Lopez a

lancé Guerres et Histoire, magazine de vulgarisation en

histoire militaire qui a rencontré un grand succès. Ce n'est

d'ailleurs plus comme historien qu'il se présente sur le quatrième

de couverture, mais comme fondateur et directeur de la rédaction de

Guerres et Histoire.

Le

choix du sujet de ce nouveau livre est habile. Il n'y a en effet

aucune synthèse française ou presque, récente, et même ancienne,

sur Joukov, l'un des principaux chefs militaires soviétiques de la

Grande Guerre Patriotique. Jean Lopez peut donc espérer facilement

combler un vide dans la bibliographie sur le sujet. Par ailleurs, le

manque patent de spécialistes français issus du monde universitaire

à propos de la dimension militaire du conflit germano-soviétique

peut augurer d'un bon accueil de la critique, ce qui s'est

effectivement produit, que ce soit dans la presse quotidienne ou

celle plus spécialisée, comme le magazine L'Histoire,

ou bien encore sur différents sites web. Or, comme les

ouvrages précédents, la biographie de Joukov par Jean Lopez, si

elle comporte d'incontestables qualités, souffre aussi de plusieurs

défauts, qui empêchent de la présenter comme la référence

« ultime », qualificatif que l'on emploie un peu

trop volontiers concernant ses livres – Jacques Sapir l'avait déjà

noté, en son temps, dans

sa recension du Berlin

.

L'avant-propos,

qui explique les enjeux la biographie, reflète cette contradiction.

On ne peut qu'aquiescer à l'idée selon laquelle le front de l'est a

été, indubitablement, le front essentiel du conflit. Idem pour la

confusion entre la vie de Joukov et celle du parti communiste et de

l'URSS jusqu'à l'époque de Brejnev. De même, l'une des questions

fondamentales qui se pose est bien de savoir comment Joukov a

surmonté la tension entre le besoin d'une armée efficace et les

entraves posées par le parti et la direction soviétiques, très

suspicieux à l'égard des militaires, considérés comme des

« bonapartistes » en puissance. Pour Jean Lopez,

Joukov a ce rôle ambigu d'avoir à la fois contribué au désastre

de 1941 tout en sauvant, pour ainsi dire, l'URSS de la défaite. Sa

biographie s'organise, de manière assez logique, en trois parties :

de la naissance à la Grande Guerre Patriotique, le conflit lui-même

et l'après-guerre jusqu'à la disparition en 1974. Il est d'autant

plus intéressant de s'attacher à Joukov qu'effectivement, la Russie

contemporaine valorise la Grande Guerre Patriotique, moment clé

d'unité nationale, et par contrecoup la figure de Joukov. Pour

réaliser sa biographie, Jean Lopez s'est fait aider par plusieurs

personnes à même de lui donner accès à l'abondante production

russe -absente en revanche de ses précédents ouvrages-, comme une

collaboratrice moscovite, Inna Solodkova. Cet avant-propos soulève

en revanche deux problèmes que l'on retrouvera tout au long de la

biographie. D'abord, Jean Lopez attribue les succès de l'Armée

Rouge, en particulier dans la seconde moitié de la guerre, à Joukov

seul. Est-ce véritablement pertinent ? On verra que l'on peut

s'interroger. Ensuite, Jean Lopez se présente à nouveau, comme il

peut le faire dans le magazine Guerres et Histoire ou dans ses

précédents ouvrages, en « chasseur de mythes »,

prêt à démonter la légende noire et la légende dorée de Joukov.

Malheureusement cette posture, qui relève plus du journaliste que de

l'historien à proprement parler, se retrouve tout au long du livre

avec des jugements de valeur qui n'ont pas forcément leur place dans

un récit qui se veut, quand même, dans le droit fil d'une méthode

historienne.

Cette

tension entre points forts et points faibles se manifeste dès la

première partie de l'ouvrage. Joukov est né en 1896 dans le village

de Strelkovka, à 110 km de Moscou, dans le gouvernement de Kalouga.

Il n'est pas issu d'un milieu paysan miséreux comme il a cherché à

le faire croire. Il bénéficie même d'une éducation primaire

rendue possible par les dernières réformes d'un tsarisme

chancelant. En 1908, il est envoyé à Moscou chez un oncle fourrier,

l'oncle Micha, que les mémoires soviétiques noircissent à dessein.

A la déclaration de guerre, en 1914, Joukov ne rejoint pas l'armée

russe, sans doute pour conserver une situation relativement bonne.

Mais la guerre prélève son tribut et il est finalement mobilisé en

juillet 1915. Joukov intègre la cavalerie, où il est formé et

entraîné. Nommé sous-officier, il ne participe pas aux grandes

opérations des années 1915-1916, comme l'offensive Broussilov. Il

connaît son baptême du feu en août 1916, mais il est rapidement

blessé et évacué. Quand il revient, fin 1916, l'atmosphère a

changé dans la troupe, qui gronde contre le tsar et son régime,

tout comme la population. Joukov n'a pas joué un grand rôle dans

son unité au moment de la révolution de février 1917 et de ce qui

s'ensuit. Son choix politique n'est pas plus arrêté au fil de

l'année, là encore contrairement à ses déclarations postérieures.

On

est frappé cependant de constater que Jean Lopez, qui affirme

plusieurs fois qu'il n'est pas question dans son ouvrage de traiter

de la guerre sur le front de l'est ou des révolutions de 1917, s'y

prend de manière un peu trop rapide, survole certains sujets, comme

l'état de l'armée tsariste, ses performances, son historique (d'où

vient-elle ? Comment pense-t-elle?) avant la guerre. Dans la

bibliographie, il est très clair qu'il manque des références sur

ces sujets, que ce soit sur la dimension politique ou

économico-sociale expliquant les révolutions, ou bien sur

l'histoire et la pensée militaire de l'armée russe tsariste, en

particulier de la fin du XIXème siècle à 1914 (pas de B.W.

Menning, de T. Dowling, de D. Schimmelpenninck, par exemple). Le

portrait qu'en brosse Jean Lopez comprend donc un certain nombre de

généralités peu étayées, sujettes à débat.

En

septembre 1918, après être revenu chez lui, Joukov finit par

s'engager dans la cavalerie rouge. Là encore, Jean Lopez, qui s'en

défend -précisant que ce n'est pas l'objet du livre- survole assez

rapidement la guerre civile russe, moment pourtant très important

pour l'histoire militaire soviétique et tout simplement pour

l'histoire mondiale tout court. Dès mars 1919, Joukov entre au

parti, dans une nouvelle Armée Rouge qui cherche également à

éduquer ses recrues -sans doute plus massivement que ne l'avait

voulu le tsar. Joukov combat contre les cosaques blancs du Don, puis

sur la Volga, où il est à nouveau blessé. Devenu chef d'escadron

en novembre 1920, il traque le bandit Kolesnikov dans la région de

Voronej, puis participe à l'écrasement de la révolte de Tambov, en

1921, répression impitoyable coordonnée par Toukhatchevsky. Ce

n'est qu'à la fin de ce chapitre que Jean Lopez revient enfin sur

les caractéristiques de la guerre civile russe, plus pour insister

sur sa brutalité et sa barbarie et les prémices d'une « guerre

totale » que sur son déroulement militaire ou pour

développer précisément l'impact sur la façon d'envisager la

guerre chez les Soviétiques.

Joukov

reste dans l'armée après la victoire remportée par les bolcheviks,

même si celle-ci décroît en proportion avec le retour à la paix.

L'Armée Rouge est également traversée par deux débats sur sa

composition -miliciens ou professionnels- et sa fonction -soutien à

l'économie socialiste ou véritable outil de défense. Frounzé

contrebalance Trotsky et le résultat est une armée mixte, que

Frounzé veut étroitement associer à l'industrialisation de l'URSS,

annonçant Toukhatchevsky. Commandant d'un régiment de cavalerie,

Joukov part à l'école de cavalerie de Léningrad en 1924, où il

croise déjà Rokossovsky et quelques autres. L'Armée Rouge

s'enferme dans un marasme, notamment parce que le corps des officiers

n'a rien de solide. Joukov appartient plutôt au groupe de ceux qui

recherchent la professionnalisation de l'Armée Rouge mais en

militant pour ce faire auprès du Parti : ce seront pourtant les

premières cibles des purges, mais les survivants s'imposeront après

1945. Joukov, dans sa vie de garnison, est également « coincé »

entre sa vie sentimentale agitée et déjà deux femmes qui comptent.

En 1929, Joukov approfondit ses connaissances militaires en suivant

le cours avancé pour les officiers supérieurs à Moscou. C'est là

qu'il découvre la gestation, déjà bien en train, du fameux art

opératif soviétique. Il a une affection, en particulier, pour l'un

des penseurs importants de la discipline, Triandafillov. La

présentation de l'art opératif par Jean Lopez est une reprise de

celle des ouvrages antérieurs, et n'apporte rien de véritablement

neuf.

Quatre

hommes jouent ensuite un rôle important dans l'ascension de Joukov :

Rokossovsky, qui prend la tête de la 7ème division de cavalerie

dont fait partie Joukov, Timochenko, Boudienny et Vorochilov. Promu à

l'inspection de la cavalerie aux côtés de Boudienny, il y rencontre

Vassilievsky, son complice de la Grande Guerre Patriotique. Il côtoie

aussi, pour la première fois, Toukhatchevsky, une autre figure de

légende du renouveau théorique de l'Armée Rouge. En 1933, Joukov

prend la tête de la 4ème division de cavalerie en Biélorussie,

qu'il va s'efforcer de remettre en condition pour la guerre. Il

affronte Isserson, un autre penseur important de l'art opératif

(curieusement Jean Lopez utilise le livre de Harrison sur ce

théoricien, mais pas celui du même auteur sur l'art opératif

soviétique, pourtant important), lors de manoeuvres en 1935. Joukov

se distingue lors des manoeuvres de 1936 en Biélorussie qui tentent

de mettre en oeuvre « l'opération en profondeur »

chère aux théoriciens de l'art opératif. Arrivent ensuite les

grandes purges avec l'exécution, en juin 1937, de Toukhatchevsky et

de l'essentiel des commandants de l'Armée Rouge. A nouveau, Jean

Lopez ne veut pas trop s'y attarder, or c'est un sujet d'une

actualité criante sur le plan historiographique. Joukov craint

probablement pour sa vie, d'autant qu'il a des liens avec

Ouborévitch, un des officiers passés par les armes dès le début.

Il est interrogé par un commissaire de son district, Golikov, qui

devient en quelque sorte sa bête noire. Sur les raisons des purges,

Jean Lopez y revient finalement, sans véritablement trancher entre

les différentes hypothèses. Mais on constate encore une fois

certaines lacunes en termes de contextualisation, ou plutôt une

contextualisation qui est mal faite, faute de références

appropriées : Jean Lopez n'est pas un spécialiste de l'URSS et

de ses différents aspects, hors histoire militaire, cela se ressent.

Joukov,

qui passe au travers des purges, devient commandant d'un corps de

cavalerie puis commandant adjoint du district militaire de

Biélorussie dès 1938. Appelé à Moscou le 24 mai 1939, Joukov est

envoyé combattre les Japonais en Extrême-Orient. On l'a

probablement choisi parce que sa réputation est alors connue des

survivants des purges qui sont restés en place ou ont accédé à de

nouvelles responsabilités. Etroitement surveillé, Joukov est en

fait chargé d'infliger une correction aux Japonais pour les

dissuader de renouveler des coups de sonde qui ont commencé dès

1931 et l'annexion de la Mandchourie. Il en fait pourtant le

prototype de ce que seront certaines opérations soviétiques de la

Seconde Guerre mondiale. On est étonné d'ailleurs de voir que Jean

Lopez ne s'attarde pas un peu plus sur la dimension aérienne de la

bataille de Khalkin-Gol, pourtant assez bien travaillée aujourd'hui

(plusieurs ouvrages en anglais sont consacrés à la question), et

qui préfigure largement, par exemple, le déroulement de Barbarossa

sur le plan aérien -il faut dire aussi que les ouvages de Jean Lopez

se concentrent beaucoup sur l'aspect terrestre, le Koursk par

exemple ayant été réédité en 2011 notamment pour faire des

ajouts sur la dimension aérienne. On note aussi que la carte, p.191,

qui représente la contre-offensive de Joukov à partir du 20 août

est relativement vague (pas d'unités précises, par exemple).

La

victoire écrasante de Joukov débouche sur l'armistice du 15

septembre 1939, qui écarte de fait le Japon de toute nouvelle

manoeuvre en Extrême-Orient, même si l'armée du Kwantung n'a pas

perdu l'oreille de l'empereur. En revanche, l'affirmation selon

laquelle l'adversaire japonais se limiterait à un « tigre

de papier » est dans doute un peu trop forte. Joukov ne

revient de Mongolie qu'en mai 1940, après le déclenchement de la

Seconde Guerre mondiale et la conclusion de la guerre désastreuse

contre la Finlande, à laquelle il échappe. Il est nommé commandant

du district militaire de Kiev, le plus important de l'Armée Rouge.

Si la campagne de Pologne montre effectivement l'impréparation de

l'Armée Rouge, Jean Lopez passe sous silence qu'après la débâcle

initiale en Finlande, certains changements sont intervenus qui ont

contribué au succès final des Soviétiques, qui ne l'emportent déjà

pas seulement que par la force du nombre.

Devant

le succès allemand à l'ouest, qui annule les bénéfices de son

pacte avec Hitler, Staline remplace Vorochilov par Timochenko, qui

lance un train de réformes, en 1940, pour remettre à niveau l'Armée

Rouge. Trop tard, et trop peu. Selon Jean Lopez, le choix de définir

le secteur sud comme prioritaire relève de Staline et d'autres, dans

l'hypothèse d'une offensive contre l'Allemagne nazie, même si le

Vojd ne croit pas à l'agression allemande. La conférence de

décembre 1940 ne permet pas d'aborder les vrais problèmes -à quoi

ressemblera la période initiale de la guerre et comment y répondre.

Le fameux wargame de janvier 1941, où Joukov fait montre de

son coup d'oeil, valide le choix de l'Ukraine comme part essentielle

du dispositif militaire. Joukov est nommé par conséquence chef

d'état-major de l'Armée Rouge, pour appliquer cette stratégie de

contre-attaque par le sud. Le plan MP-41, construit en mars, table

sur l'hypothèse, politique, qu'il n'y aura pas d'attaque en 1941. Le

plan de frappe préventive, conçu avec Timochenko en mai, est rejeté

par Staline. Joukov est mal à l'aise dans son rôle de chef

d'état-major. La tension est insupportable dans la semaine qui

précède l'attaque allemande du 22 juin. Il ne peut que suivre les

inquiétudes de Staline et sa marge de manoeuvre est limitée ;

il regrettera après la guerre de ne pas avoir fait plus.

Le

choc du 22 juin 1941 est terrible. Les penseurs militaires

soviétiques et historiens de la guerre froide le comparent

fréquemment à celui d'une frappe nucléaire. Joukov peine à avoir

une situation claire de l'ensemble du front le 22 juin. Dès le

lendemain, il part pour le front sud, où le dispositif le plus

puissant de l'Armée Rouge fait face au groupe d'armées de von

Rundstedt. Il n'y reste que trois jours, à peine le temps de lancer

le début du fameux « triangle sanglant », le

premier choc de blindés massifs en Ukraine, qui certes se termine en

désastre pour les Soviétiques, comme le rappelle Jean Lopez, mais

forge des chefs, comme Rokossovsky et à un niveau inférieur,

Katoukov, futur commandant de la 1ère armée de chars de Joukov. A

Moscou, Staline hurle sur l'état-major, Joukov est à bout de nerfs.

On arrive ensuite à un passage sans doute parmi les plus

contestables du livre : le moment où Staline, une semaine après

l'attaque, s'est enfermé dans sa datcha de Kuntsevo. Quand

les apparatchiks

viennent le chercher pour former le GKO, le Comité de Défense de

l'Etat, il est probable que le Vojd n'en peut mais.

L'effondrement n'a pas duré mais est probablement réel, comme le

soulignent plusieurs historiens (Françoise Thom notamment),

contrairement à ce que semble croire Jean Lopez qui pousse la

« chasse aux mythes » peut-être un peu trop loin

cette fois-ci.

Staline

se reprend vite néanmoins : création du GKO, puis de la Stavka

(en plusieurs étapes),

déménagement des usines, exécutions des chefs qui ont failli, la

machine « guerre totale » est en marche. Il

s'adresse dans un discours resté célèbre aux Soviétique, le 3

juillet, alors que c'est Molotov qui avait annoncé l'invasion

allemande le 22 juin. Sur le front ouest, Joukov applique la

quintessence du plan MP-41 : l'offensive à outrance, partout,

avec tout ce qui est disponible. Smolensk tombe le 16 juillet, mais

Joukov y lance contre-attaque sur contre-attaque, freinant

littéralement les Allemands par la force des baïonnettes. Limogé

de son poste de chef d'état-major, il met par écrit les prémices

de la réorganisation de l'Armée Rouge au vu des désastres

initiaux. La réduction du saillant de Yelnya, qui est l'oeuvre de

Joukov, est peut-être un succès symbolique et personnel, mais la

bataille a été très durement ressentie du côté allemand, comme

le montrent les témoignages analysés par David Stahel dans son

premier ouvrage (curieusement absent de la bibliographie de J.

Lopez). Dès l'été 1941, le doute s'installe dans la Wehrmacht,

sur le terrain, mais aussi à l'échelon supérieur -que l'on pense à

Halder. La bataille de Smolensk, à sa manière, représente déjà

quelque chose d'important. Joukov voit ensuite le front sud décimé

par l'entêtement de Staline, qui conduit à l'encerclement géant de

Kiev ; il en parlera beaucoup dans ses mémoires, bien qu'il n'y

ait pris aucune part. En septembre, Joukov est envoyé en urgence à

Léningrad : les Allemands sont aux portes de la ville. Ils ont

progressé à travers les Etats baltes, et essuyé là encore des

contre-attaques coûteuses mais efficaces, celles de Vatoutine, qui

usent le poing blindé, déjà faible, du groupe d'armées, plus

probablement, là encore, que ne le concède Jean Lopez. Joukov

arrive pour rétablir le moral, l'ordre et faire tenir le front. Il y

parvient d'autant mieux que les Allemands transfèrent des forces

pour l'offensive sur Moscou, dès la fin septembre ; ils

n'entreront jamais dans Léningrad.

L'opération

Typhon profite de la fragilisation du front ouest suite aux

contre-offensives incessantes d'août-septembre, côté soviétique,

et d'une défense mal organisée. Les encerclements de Vyazma et

Bryansk livre encore des centaines de milliers de prisonniers, mais

des dizaines de milliers d'autre échappent aux encerclements, les

Allemands manquant encore d'infanterie pour les sceller de manière

étanche, comme à Bialystok et à Minsk, les premiers chaudrons de

la campagne. Joukov, revenu à Moscou le 6 octobre, sauve la tête de

Koniev. Il va inspecter lui-même le front. Il s'y trouve une

« seconde épouse » de campagne. Les Panzer

reprennent leur marche et mi-octobre, ne sont plus qu'à une centaine

de kilomètres de Moscou. Guderian, cependant, s'est heurté à un os

non loin d'Orel, à Mtsensk : Katoukov, à la tête de la 4ème

brigade de chars, remporte un succès tactique certain EN DEFENSE,

preuve que l'Armée Rouge progresse, même dans ce domaine, ce qu'il

aurait été intéressant d'analyser, à travers cet exemple et

d'autres. Le culte de l'offensive n'empêche pas des adaptations

pragmatiques efficaces. Jean Lopez ne s'y attarde pas, il aurait pu

-l'ouvrage de R. Armstrong sur les commandants d'armées blindées

soviétiques, qui aurait été fort utile, ne figure d'ailleurs pas

dans la bibliographie. A Moscou, c'est la panique, car Staline n'a

pas encore choisi de demeurer ou non dans la capitale. Les scènes

d'affolement se multiplient dans la capitale. Mais dès le 19

octobre, le Vojd choisit de demeurer au Kremlin, et l'ordre