![]()

L'armée

syrienne. En 2012, plus d'un an après le début de l'insurrection,

tout le monde prédisait son effondrement imminent.

Force est de constater qu'un an après, elle est toujours là, et

loin d'être vaincue. Dès sa création, l'armée syrienne a joué un

rôle important dans la vie politique du pays, multipliant les coups

d'Etat, révélant les tensions confessionnelles. Après la prise du

pouvoir par Hafez el-Assad en 1970, avec l'armée pour une fois unie

autour d'un seul nom, on a pu croire que l'armée était réorientée

vers la guerre conventionnelle contre Israël, délaissant les tâches

de sécurité intérieure. Les trois décennies du règne d'Hafez

el-Assad montrent qu'il n'en a rien été. L'armée est à la botte

du clan au pouvoir, un tiers de son effectif est composé d'unités

formant une véritable garde prétorienne. Hafez a soigneusement

préparé la succession de son fils Bachar, qui lui succède avec le

soutien de l'armée sans opposition ou presque en 2000. Le

déclenchement de la guerre civile montre à nouveau les liens

étroits qui unissent le pouvoir à ses forces armées. Si la

stratégie de contre-insurrection imitée de celle de Hafez contre

les Frères Musulmans semble avoir échoué, Bachar el-Assad a

modifié sa stratégie, et l'armée est encore en mesure de soutenir

une longue guerre civile, de plus en plus sectaire. Retour sur

l'instrument de cette politique à travers ce panorama.

L'armée

au coeur de la politique syrienne (1945-1970)

Une

« légion syrienne » est déjà formée pendant la

Première Guerre mondiale. L'ancêtre de l'armée syrienne actuelle a

été fondée par la France après le conflit, quand celle-ci a reçu

le mandat sur le nord du Levant, organisé ensuite entre le Liban et

la Syrie.

La domination française en Syrie a été assez impopulaire et a

engendré de fréquentes révoltes. En 1923 sont créées les Troupes

Spéciales du Levant, soit 8 000 hommes, le noyau des futurs armées

libanaise et syrienne.

Ces unités sont utilisées comme auxiliaires des troupes régulières.

Les officiers sont français, bien que les Syriens puissent recevoir

les grades inférieurs à celui de commandant. Les Troupes Spéciales

sont chargées des tâches de sécurité intérieure tandis que les

troupes françaises assurent plutôt la défense contre les menaces

extérieures.

Le

petit embryon d'armée syrienne est alors partagé entre les

minorités : Druzes, Alaouites, Circassiens, Kurdes... les

Français favorisent les chrétiens qui obtiennent la plupart des

postes d'officiers. Ils encouragent les autres minorités à

rejoindre l'armée, contrairement aux sunnites, tenus volontairement

à l'écart pour mieux contrôler le pays. La France pense que les

minorités se sentiront ainsi dépendantes de Paris pour assurer leur

protection. Les sunnites, eux, voient l'armée comme un outil du

mandat : l'armée ne peut donc être qu'une alternative pour les

incompétents. Mais celle-ci offre des opportunités d'ascension

économique et sociale aux minorités. Au moment de la Seconde Guerre

mondiale, celles-ci sont surreprésentées dans les Troupes

Spéciales. Le 1er août 1945, ces unités deviennent l'ébauche des

armées nationales syrienne et libanaise.

La

première expérience du combat de la jeune armée syrienne va

s'avérer décevante, comme pour bon nombre d'armées arabes. La

toute récente armée indépendante contribue à la guerre contre

Israël en mai 1948. Mal équipés, mal entraînés, les 12 000

hommes de l'armée syrienne sont regroupés dans trois brigades

d'infanterie et l'équivalent d'un bataillon blindé. La force

aérienne compte environ 50 appareils dont 10 récents datant de la

Seconde Guerre mondiale. Les stocks de munitions sont insuffisants et

les intendants ne peuvent fournir que quelques dizaines de munitions

aux soldats qui partent combattre en Palestine.

![]() |

| Source : http://faculty-staff.ou.edu/L/Joshua.M.Landis-1/images/1948war_9.jpg |

Leur

performance est mitigée. Les soldats syriens combattent bien, en

particulier en défense, et l'aviation n'a pas démérité. Mais

seuls les officiers supérieurs comprennent véritablement la

nécessité de la combinaison des armes. Au niveau subalterne,

celle-ci reste très inégale. Les Syriens privilégient l'attaque

frontale et, dans l'offensive, l'emportent seulement avec la

supériorité numérique et/ou de puissance de feu. Cependant, la

participation des Syriens au premier conflit israëlo-arabe est plus

limitée que pour d'autres Etats comme l'Egypte.

Entre

1948 et 1967, la Syrie est secouée par de nombreux coups d'Etat.

L'armée, préoccupée par les problèmes de politique intérieure,

perd le professionnalisme hérité de la période coloniale et le

corps des officiers est amoindri. En mars 1949, le chef d'état-major

de l'armée, le général Husni az-Za'im, renverse le pouvoir civil et

s'installe comme président. Il n'est que le premier d'une longue

série. Les jeunes officiers voient bientôt l'armée comme un

tremplin pour leurs ambitions politiques. Ces coups d'Etat reflètent

aussi la séparation de l'armée sur des bases ethniques. Les trois

premiers coups d'Etat sont réalisés par des Kurdes. Mais,

parallèlement, de nombreux paysans sunnites rejoignent aussi les

forces armées. En 1952, 80% des candidats officiers sont des

sunnites. Les Alaouites, eux, dominent le corps des sous-officiers.

La

dimension politique se surimpose d'abord aux fractures ethniques,

compliquant le tableau, avant qu'elle ne s'aligne progressivement sur

les lignes de division. La Syrie est tellement affaiblie par les

conflits internes qu'elle accepte le projet de République Arabe Unie

de Nasser en 1958. Mais, en 1961, las de la mainmise égyptienne, un

coup d'Etat d'officiers sunnites chassent les Egyptiens et désavouent

le pacte. En 1963, un quintumvirat du Comité Militaire (une fraction

du parti Baas), prend le pouvoir, en ralliant des officiers

supérieurs bassistes ou nasséristes. La plupart sont alouites,

ismaëlites ou druzes, et ils utilisent le général Amin al-Hafiz,

un sunnite, comme paravent. Certains ont vu dans le coup d'Etat de

1963 l'émergence d'une nouvelle classe moyenne salariée, résultat

du processus de modernisation du pays. Ces officiers éliminent

bientôt ceux qui ont entraîné la rupture avec les Egyptiens,

remplaçant 700 hommes par des Alaouites. Les nouveaux dirigeants ne

tardent pas à se déchirer : les baassistes éliminent les

nasséristes, puis les sunnistes sont évincés. Enfin, les Alaouites

écartent leurs rivaux druzes et ismaëlites et en 1967, Salah Jadid

et Hafez al-Assad se retrouvent seuls au pouvoir.

Parallèlement,

à l'imitation de l'Egypte, la Syrie a entamé une relation suivie

avec l'URSS. Bien que le premier traité soit signé en 1956, les

premiers matériels n'arrivent qu'en 1958, bientôt suivis de

plusieurs centaines de conseillers militaires qui ont un rôle

important dans la formation de l'armée syrienne. Les Soviétiques

encouragent les Syriens à se concentrer sur l'entraînement et non

sur les querelles politiques. Au moment de la guerre des Six-Jours,

en 1967, les Syriens alignent 70 000 hommes, 550 chars ou canons

d'assaut (T-54/55, SU-100), 500 véhicules blindés (BTR

essentiellement), 300 pièces d'artillerie et 136 MiG dont 36 des

nouveaux MiG-21. Ils sont organisés en 16 brigades : 12

d'infanterie, 2 blindées et 2 mécanisées. Les Syriens n'ont pas,

par contre, développé de système de mobilisation ou de réserves

entraînées. 12 des 16 brigades sont déployées sur le Golan, dont

les deux blindées et une mécanisée. Un bataillon de char est

attaché à chacune des brigades d'infanterie qui s'y trouvent. Par

ailleurs, les Syriens ont fortifié, avec l'aide de leurs conseillers

soviétiques, le plateau. Mais, en réalité, le commandement est

décimé par les purges intestines et l'entraînement n'est pas

rigoureux : la maintenance des véhicules, en particulier,

laisse à désirer.

Malgré

l'avantage de la position et de la situation en défense, les Syriens

vont perdre le plateau du Golan en deux jours face à une armée

israëlienne qui contrôle les airs, et qui est dopée par sa

victoire en simultané contre l'Egypte. Le plan syrien d'une défense

en profondeur sur la route de Damas n'était pas mauvais en soi :

c'est l'exécution qui a pâti. Les officiers ne prennent pas

d'initiative, notamment pour les contre-attaques, et ils semblent que

des problèmes ethniques aient aussi provoqué un mépris des soldats

syriens par leurs officiers en fonction de leur confession. Mais

l'armée ne commence à se désintégrer vraiment que pendant la

retraite, pas avant. Les Syriens ont fait pâle figure, par exemple,

en comparaison de l'armée jordanienne beaucoup plus

professionnalisée.

![]() |

| Source : http://www.wwiivehicles.com/germany/tanks-medium/pzkpfw-iv-medium-tank/pzkpfw-iv-medium-tank-syrian-golan-1967-01.png |

Assad,

qui est issu de l'aviation syrienne, après être devenu ministre de

la Défense, installe ensuite des hommes à lui dans l'armée, qu'il

veut bâtir comme véritable force conventionnelle tournée vers les

opérations extérieures et non pour les luttes internes. La même

année, l'armée syrienne intervient en Jordanie pour soutenir les

Palestiniens chassés par le roi hachémite lors du fameux

« Septembre Noir ». Les Syriens envoient une

brigade blindée renforcée, sans véritablement avoir de plan

d'opération, puis la 5ème division d'infanterie renforcée à

partir du 20 septembre, avec deux brigades blindées : en tout

près de 300 chars T-55 et 16 000 hommes. Les Syriens lancent des

assauts frontaux, vague après vague, et refoulent les Jordaniens,

mais ceux-ci vont faire intervenir leur aviation qui brise la poussée

syrienne, et détruit de 40 à 60 chars ou véhicules blindés en

une seule journée. Les Syriens refluent laissant 600 hommes, 62

chars et 60 véhicules blindés (la plupart abandonnés par leurs

équipages) sur le terrain.

L'armée

sous Hafez el-Assad (1970-2000)

Assad,

après l'humiliation subie en Jordanie, s'empare finalement du

pouvoir en novembre 1970. Après une purge, son pouvoir est

rapidement consolidé. Néanmoins, il n'établit par une dictature

militaire mais plutôt une vaste coalition politique et

socio-économique dominée par les Alaouites.

C'est un régime personnel, familial, clientéliste, basé sur les

liens du sang et tribaux. Assad est obsédé par l'idée de venger la

défaite de 1967. Il va donc s'attacher à mettre de côté sa

paranoïa sécuritaire pour former une armée efficace,

conventionnelle, tout en obtenant l'aide des Soviétiques dont il se

méfie. Les missions de sécurité intérieure sont transférées à

la police, à la Garde Nationale et à une série d'unités créées

par le régime. En 1972, Assad limoge nombre d'officiers supérieurs

promus pour leur loyauté politique et cherche à les remplacer par

des hommes compétents sur le plan militaire. Mais l'effort reste

en-dessous de celui effectué par les Egyptiens, Assad craignant

toujours le pouvoir des militaires. Il refuse aussi d'engager les

commandos dans les opérations initiales de la nouvelle guerre

préparée contre Israël, car ces formations sont ses prétoriens,

et il ne veut pas qu'elles subissent de pertes trop élevées. A

partir de 1972, les conseillers soviétiques et le matériel affluent

en Syrie ; l'année suivante, il y a pas moins de 3 000

conseillers, jusqu'au niveau du bataillon ou du squadron.

![]() |

| Source : http://www.lesclesdumoyenorient.fr/IMG/jpg/Hafez_al-Assad_en_1970.jpg |

L'armée

a toujours été impliquée comme on l'a vu dans la destinée

politique du pays. La révolution de 1970 marque en quelque sorte un

apogée, avec l'armée soudée derrière Hafez el-Assad contre le

gouvernement, le parti Baas et l'administration publique de manière

générale. Mais en réalité, à partir de 1970, Assad maintient son

contrôle politique tout en reléguant l'armée, devenue

professionnelle, à des tâches conventionnelles. Cela est dû aussi

à la défaite face à Israël en 1967, la Syrie craignant -de

manière exagérée- pour sa survie. L'armée devient un instrument

de la politique étrangère syrienne, principalement tournée contre

Israël.

Le

plan syrien pour la guerre du Kippour est inspiré des schémas

soviétiques. L'armée syrienne doit briser les défenses

israëliennes sur le Golan en deux points, avec trois secteurs

d'attaque, et la réserve blindée exploitera la brèche pour sceller

le plateau et empêcher les renforts arrivant d'Israël d'intervenir.

Les Syriens souhaitent obtenir la surprise pour conserver

l'initiative face aux Israëliens. Il y a donc une certaine

flexibilité, mais le plan étant prévu dans ses moindres détails

et les officiers devant en principe y coller, il y a une

contradiction évidente. L'armée syrienne endort la méfiance des

Israëliens en multipliant les exercices de grande ampleur près du

Golan, tout en mettant en oeuvre un important programme de

renseignement sur les défenses adverses. Les Soviétiques sont

écartés de cette planification. A la veille de l'attaque, les

Syriens alignent 150 000 hommes, 1 650 chars (dont 450 T-62), 1 000

véhicules blindés et 1 250 pièces d'artillerie. Sur le Golan, le 6

octobre 1973, il y a 60 000 hommes, 1 400 chars, 800 à 900 véhicules

blindés, 600 pièces d'artillerie, 400 pièces antiaériennes et 65

batteries de SAM lourds (SA-2, SA-3 et SA-6). En tout, 5 divisions :

3 d'infanterie et 2 blindées. Les divisions d'infanterie, qui

comprennent une brigade mécanisée, sont renforcées par une brigade

blindée indépendante. Chaque division compte donc plus de 200

chars. Assad consent même finalement à céder 2 des 7 bataillons

de commandos à l'état-major de l'armée syrienne. L'armée de l'air

aligne plus de 350 appareils, dont 200 MiG-21, 30 Su-20 et 120

MiG-17. Néanmoins, les Syriens comptent plus sur leur DCA que sur

leur aviation. Pour la première fois, ils ont eu le temps de se

préparer ; leur armée est plus solide que jamais ; ils

combattent sur un terrain qu'ils ont choisi.

Les

Syriens se comportent bien pendant le conflit, et leur percée du 6-7

octobre au sud du Golan manquent de leur faire emporter la décision.

Ils ont obtenu la surprise stratégique. Le plan est correct, mais il

ne fait pas usage, cependant, d'opérations héliportées ou

aéroportées pour s'emparer de points stratégiques sur le Golan en

avant des troupes au sol. Pourtant, après le succès initial,

l'état-major syrien se montre inepte, choisissant de mauvais axes

d'attaques, hésitant à engager ses réserves, alors que les

commandants de divisions opèrent assez bien, même s'ils commettent

aussi des erreurs. Au niveau tactique en revanche, les Syriens sont

surclassés par les Israëliens, notamment en ce qui concerne

l'emploi des blindés. Les vagues de chars et de véhicules blindés

syriens viennent toujours cogner frontalement contre les Israëliens.

L'artillerie joue plus par sa masse que par sa précision, illustrant

aussi l'absence de combinaison des armes chez les Syriens, qui de la

même façon ne font que peu appel au génie ou à d'autres unités

spécialisées. Les officiers, au niveau subalterne, peinent à

prendre des initiatives ou à coopérer avec les unités voisines.

Les Syriens déforment aussi la doctrine soviétique en confinant,

par exemple, l'infanterie dans les véhicules blindés lors des

charges frontales. L'aviation israëlienne, sur le Golan, a plus un

effet psychologique que réel sur les Syriens, qui lui attribuent

tous leurs maux. Le prix à payer est élevé : 200 des 800

chars de l'attaque initiale, au moins, sont mis hors de combat en 24

heures. Les pertes sont si élevées qu'avec la mobilisation

israëlienne, l'équilibre numérique se renverse rapidement.

![]() |

| Source : http://4.bp.blogspot.com/_eQNPu6zzxaU/S-D3fK4Bo3I/AAAAAAAAtGM/IcdnzftMZz8/s640/93.jpg |

Il

faut un peu de temps à l'armée syrienne pour se remettre du choc du

Kippour. Les Syriens demandent un matériel plus moderne à l'URSS et

mettent l'accent sur les unités de commandos, qui selon eux sont les

plus aptes à conduire les opérations extérieures. En 1975, la

guerre civile éclate au Liban, qui conserve des liens très étroits

avec la Syrie. Celle-ci ne va pas tarder à intervenir dans le

conflit. Au départ, Assad choisit de soutenir les chrétiens

maronites contre les sunnites. Il envoie des éléments de l'Armée

de libération de la Palestine, une force de Palestiniens encadrée

par des Syriens pour lutter contre Israël. Mais au printemps de

1976, la situation des maronites est tellement mauvaise que l'armée

syrienne est employée à son tour à la tâche. La performance

syrienne ne s'améliore pas franchement par rapport à 1973. Les

unités syriennes sont mal adaptées pour lutter contre un adversaire

qui relève plus de la guérilla, et sont mal préparées au combat

en montagne. Les chars sont lancés en avant, le génie ne dégage

pas les routes, l'artillerie prépare les offensives mais ne peut

effectuer des tirs de précision, comme la contre-batterie, qu'à

grand peine.

L'armée

syrienne est néanmoins encore mobilisée en cas de problème

intérieur. Lors de la révolte des Frères Musulmans, entre 1976 et

1982, les soldats syriens n'hésitent pas, en février de cette

dernière année, à Hama, à utiliser l'artillerie, les blindés et

les hélicoptères pour écraser le soulèvement, faisant des

milliers de victimes. Hafez al-Asad doit déjouer, en 1983-1984,

après une attaque cardiaque, la tentative de son frère qui veut

utiliser les « compagnies de défense », unités

d'élite sous ses ordres, pour prendre le pouvoir. Assad a réussi à

se maintenir en faisant de l'armée un chien fidèle et obéissant.

Il a renforcé la présence des Alaouites dans l'armée, la plupart

des officiers supérieurs venant de sa propre tribu, la Kalabiyya. A

sa mort, 90% des officiers sont des alaouites. Il a établi des liens

de clientèle en récompensant les officiers par des prébendes

économiques et politiques. Il crée plusieurs appareils de sécurité

pour surveiller les officiers supérieurs : l'administration de

sécurité de l'armée de l'air, le département de la sécurité

militaire. Des unités spéciales sont constituées pour défendre le

régime, avec le meilleur équipement et le meilleur personnel. Les

compagnies de défense sont remplacées par une division de la Garde

Républicaine, commandée par un parent d'Assad. Ses deux fils

servent dans cette division. A la mort de son père, Bashar remplace

d'ailleurs le commandant par un officier alaouite qui lui est proche.

Assad fait aussi entrer les officiers supérieurs dans le parti Baas.

Il a tendance à laisser les officiers supérieurs en poste pendant

longtemps, ce qui nuit aussi, d'une certaine façon, à l'efficacité

de l'armée.

Après

avoir occupé l'est du Liban les Syriens cherchent alors à accroître

à nouveau le potentiel de leur armée. Le nombre de chars par

bataillon est augmenté et la Garde Républicaine est accrue d'une

division blindée supplémentaire, la 569ème. L'Egypte ayant trouvé

un compromis avec Israël, la Syrie devient le pivot de la présence

soviétique dans la région. En 1982, l'armée syrienne aligne 250

000 hommes, 3 600 chars, 2 700 véhicules blindés, 2 300 pièces

d'artillerie, 80 batteries de SAM lourds et plus de 500 appareils de

combat. Les Syriens convertissent progressivement les divisions

d'infanterie en division mécanisées ou blindées. La défense

anti-aérienne est plus mobile grâce à l'acquisition de nombreux

SA-6 ou SA-8. Les bataillons commandos passent de 7 à 33 par

prélèvement des meilleurs éléments de l'infanterie. La Syrie

compte utiliser ces troupes comme formations de choc dans les

offensives ou pour des missions non-conventionnelles. Assad purge

encore le commandement, en 1978, de 400 officiers opposés à

l'invasion du Liban. En 1982, la force d'occupation au Liban comprend

30 000 hommes, de 200 à 300 chars et des batteries de SAM dans la

vallée de la Bekaa. Les Israëliens ont cette fois-ci des matériels

beaucoup plus modernes dans l'aviation et les blindés, et ils

dominent les Syriens en termes de commandement, de renseignement et

de guerre électronique.

Pourtant

l'armée syrienne ne démérite pas durant la campagne. Les commandos

sont envoyés en avant soutenus par une réserve blindée, dans la

défense en profondeur chère aux Soviétiques. Certes, la force

aérienne syrienne est sévèrement corrigée par les Israëliens,

mais elle a empêchée l'aviation israëlienne de soutenir les

troupes au sol pendant deux jours, occupée qu'elle était à

détruire les MiG. En revanche, au niveau tactique, seuls les

commandos se montrent agressifs et imaginatifs. Les unités blindées

refusent la manoeuvre, l'artillerie compte toujours sur la masse, et

la reconnaissance est mauvaise. La logistique et la maintenance des

véhicules laissent sérieusement à désirer.

![]() |

| Source : http://www.acig.org/artman/uploads/astk_sa_at_team.jpg |

En

1990, la Syrie, qui a continué de participer à la guerre civile au

Liban, envoie dans la coalition anti-irakienne sa 9ème division

blindée et une brigade de commandos, tenues en réserve par les

Américains... La défense anti-aérienne est largement reconstruite

par les Soviétiques qui, embarrassés par les critiques syriennes sur

leur matériel, livrent des SA-5 mais aussi des Su-24, des MiG-29,

des T-72, des missiles sol-air portables et des missiles antichars

plus sophistiqués. La Syrie lève 7 divisions supplémentaires et

dispose alors de 400 000 hommes, 4 800 chars, 4 150 véhicules

blindés, 2 700 pièces d'artillerie, 530 appareils de combat et plus

de 250 batteries de SAM. La maintenance et l'entraînement

s'améliorent peu : au tournant des années 2000, un tiers des

chars n'est pas opérationnel. La Syrie renforce son potentiel

antiaérien au vu de ses échecs précédents contre Israël et les

défenses sur la route de Damas sont également améliorées. Une

division de forces spéciales (la 14ème) est créée ainsi que 7

brigades indépendantes de commandos. Pour compenser la supériorité

aérienne israëlienne, la Syrie acquiert des Scud-C auprès de la

Corée du Nord et travaille sur les Scud-D avec l'assistance

d'ingénieurs iraniens et coréens.

Sous

Bachar el-Assad

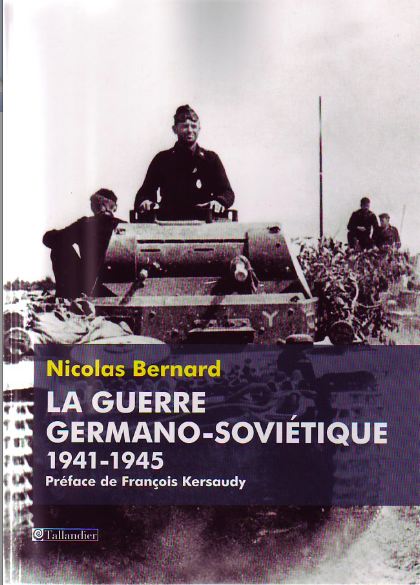

Le

10 juin 2000, Hafiz el-Assad, qui a dirigé la Syrie pendant 30 ans,

décède. Le lendemain, son fils cadet Bachar prend la succession,

devenant par la même occasion commandant des forces armées. Il

reçoit immédiatement le soutien du ministre de la Défense et du

chef d'état-major de l'armée syrienne. Promotion d'envergure pour

un homme qui était seulement capitaine à son retour en Syrie en

1994, après la mort de son frère. Bashar a reçu une formation

militaire attentive de la part de son père et, immédiatement après

sa prise de pouvoir, place de jeunes officiers alaouites qui lui sont

fidèle dans les rangs de l'armée. L'armée, et en particulier le

corps des officiers, reste donc une clé de la légitimité et du

pouvoir politique des dirigeants syriens.

![]() |

| Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1300082-Bachar_al-Asad.jpg |

En

2003, une étude américaine fait le bilan des capacités de l'armée

syrienne.

Celle-ci aligne alors 319 000 hommes et 354 000 réservistes. La

gendarmerie paramilitaire en compte 8 000, et la milice pourrait

hypothétiquement rassembler 100 000 hommes de plus. L'armée de

terre, forte de 215 000 hommes, comprend 3 corps d'armée avec 7

divisions blindées, 3 mécanisées, 1 division de la Garde

Républicaine et 3 brigades de forces spéciales regroupées dans une

division nominale ; il y a en plus 4 brigades d'infanterie

indépendantes, une brigade de garde-frontières, deux brigades

d'artillerie indépendantes, un régiment de chars indépendant et 10

régiments de forces spéciales indépendantes.

La

Syrie dispose alors de brigades de missile surface-surface et d'une

brigade de défense côtière, avec quelques 850 engins. Sur les 4

700 chars, 1 200 sont en position statique. On compte 2 000 T-55, 1

000 T-62 et seulement 1 700 T-72 ou T-72M plus modernes. Il y a 725

BRDM-2, plus de 2 000 BMP-1 et 250 à 300 BMP-2 ou 3, sans parler des

1 600 BTR-50/60/70/152 plus anciens. Les hélicoptères sont au

nombre de 90 : 48 Mi-25 et 42 SA-342. L'artillerie autopropulsée

aligne 400 2S1 et 50 2S3, complétée par 1 600 à 1 700 pièces

tractées, en 122, 130 ou 152 mm. Il y a aussi 200 Type 63 chinois de

107 mm et 280 BM-21 Grad, sans parler de 700 mortiers moyens ou

lourds. Au niveau des armes antichars, la Syrie aligne 3 500 lanceurs

AT-3 dont 2 500 montés sur véhicules, 350 AT-4 ou 5 et 2 000 AT-10

ou 14 plus modernes. Elle dispose aussi de 200 Milans. La défense

antiaérienne aligne plus de 2 000 pièces dont 400 ZSU-23/4. Elle

compte 4 000 SA-7, 20 SA-9 et 35 SA-13 plus récents.

La

force aérienne comprend alors 611 avions et 40 000 hommes, plus les

hélicoptères déjà mentionnés. Il y a 10 à 11 escadrilles

d'avions d'assaut avec 20 Su-24 et 14 MiG-29SMT, le gros restant les

90 Su-22 et 44 MiG-23BN. La chasse comprend 16 escadrilles, dont la

moitié vole sur environ 170 MiG-21. 5 autres utilisent 90 MiG-23, le

reste se partageant entre 30 MiG-25 et 22 MiG-29. La reconnaissance

est assurée par 6 MiG-25R et 8 MiG-21H/J. La défense antiaérienne

compte parmi les branches les plus nombreuses de l'armée, avec deux

divisions, 25 brigades, et 150 batteries de SAM lourds. Il y a 600

lanceurs SA-2 et SA-3 et 200 SA-6. Les SA-5 sont au nombre de 48, les

SA-8 étant 60. La marine, au contraire, est le parent pauvre des

forces armées syriennes. Deux frégates lance-missiles Petya

III sont opérationnelles. Elle compte 18 patrouilleurs dont 10 Osa

I et II obsolètes armés de Styx. Il y a 5 bâtiments pour la

guerre des mines et 16 hélicoptères anti-sous-marins, ainsi que

trois navires de débarquement de classe Polnocny capables de

transporter 100 hommes.

L'armée

syrienne en 2011

Des

estimations de la force de la rébellion syrienne, au début de la

guerre civile, en 2011, ont laissé penser que le régime syrien

serait défait rapidement militairement parlant. Or, l'armée est

restée pour bonne partie fidèle au régime, elle dispose encore

d'un matériel conséquent et le niveau de pertes n'est pas

insurmontable.

![]()

L'armée

syrienne, en 2011, reste l'une des plus vastes et des mieux

entraînées du monde arabe. Organisée selon la doctrine soviétique,

elle est bâtie pour des opérations expéditionnaires au Liban et

pour protéger la Syrie d'une invasion israëlienne. La cohésion et

la capacité logistique de l'armée depuis le début de la guerre

civile montrent que sa réputation n'est pas usurpée. Elle compte

alors 220 000 hommes. Sur les 13 divisions de l'armée syrienne, 8

sont des formations blindées ou mécanisées de 4 brigades chacune.

Une division blindée comprend 3 brigades blindées et 1 brigade

mécanisée, et vice-versa pour la division mécanisée. Chaque

division possède son régiment d'artillerie et ses éléments de

soutien, soit 15 000 hommes en théorie. Les brigades comprennent de

2 500 à 3 500 hommes. C'est le niveau de manoeuvre essentiel de

l'armée syrienne. Chaque brigade blindée comprend 3 bataillons

blindés et 1 mécanisé. Les brigades ont aussi leur artillerie,

leur DCA ou leur génie organique. Les régiments d'artillerie de 1

500 hommes comprennent trois bataillons de 300 à 500 soldats.

Il

y a 5 divisions spécialisées dans l'armée : la 4ème division

blindée, la division de la Garde Républicaine, deux divisions de

forces spéciales et la 17ème division de réserve. Les régiments

de ces unités comprennent 1 500 hommes répartis en trois

bataillons. Ils n'ont pas d'unités de soutien. Les brigades et les

régiments syriens sont donc plus petits que leurs homologues

occidentaux mais plus gros que les bataillons. Les bataillons sont

aussi plus petits que dans les armées occidentales mais plus gros

que les compagnies. Durant la guerre civile toutefois, Bachar

el-Assad a surtout déployé les divisions d'élite entièrement

alaouites et des détachements sélectionnés dans les autres unités.

La

garde prétorienne du régime était composée, dans la première

décennie du règne d'Hafez el-Assad, des compagnies de défense, qui

ont représenté jusqu'à un tiers de l'armée de terre : 12

brigades d'élite de blindés, d'artillerie et de forces spéciales.

Ce sont elles qui ont écrasé l'insurrection des Frères Musulmans

entre 1976 et 1982. Les Alaouites représentent 90% des effectifs et

sont recrutés dans les tribus proches du pouvoir. Après la

tentative de coup d'Etat de son frère Rifat, Hafiz limite les

compagnies de défense à une division et transfère le reste dans la

Garde Républicaine ou les forces spéciales. La 569ème division

blindée, qui prend la suite des compagnies de défense, devient plus

tard la 4ème division blindée.

La

4ème division blindée a joué un rôle important dans la guerre

civile depuis 2011. Elle est bâtie sur le modèle de la division

blindée conventionnelle mais le régime a maintenu ses brigades à

plein effectif et l'a renforcée d'un régiment de forces spéciales.

Elle est théoriquement commandée par le général Durgham, mais

beaucoup suspectent que le frère de Bashar, Maher, qui commande la

42ème brigade blindée, contrôle en fait l'unité. Quasiment tous

les soldats de la division sont des professionnels et 80% des

officiers seraient alaouites. La division, de par son histoire, est

spécialisée dans le combat contre les insurrections intérieures :

cantonnée dans le complexe de Mazzeh qui surplombe le sud de Damas,

elle doit constituer le dernier rempart en cas d'invasion

israëlienne.

La

Garde Républicaine a été créée en 1976 par Hafez el-Assad. A

l'origine, les hommes viennent tous de l'aviation, branche où les

Assad ont officié avant de prendre le pouvoir. La Garde Républicaine

passe progressivement à l'équivalent d'une brigade mécanisée,

suite notamment à la réduction des compagnies de défense. En 2011,

elle compte 3 brigades mécanisées et 2 régiments « de

sécurité ». Cela représente l'équivalent d'une division

mécanisée, mais la Garde Républicaine est aussi maintenue à plein

effectif et bénéficie du meilleur matériel. Les commandants de

brigade sont des proches d'el-Assad, et les soldats et les officiers

sont quasiment tous alaouites. La division est orientée contre les

menaces intérieures et stationne autour du palais présidentiel et

dans le complexe de Quasioun, au nord de Damas, en bonne position

pour contrecarrer un coup d'Etat, comme la 4ème division blindée au

sud.

Les

régiments de forces spéciales ont un statut d'élite car ils

servent à la fois de force de protection au régime et de fer de

lance de l'armée. Ce sont en fait des unités conventionnelles

d'infanterie légère, mais les Syriens les ont baptisées forces

spéciales en raison de leur entraînement aux opérations

aéroportées et héliportées. Leur chef des années 1970 aux années

1990, le général Haydar, qui dirige le commandement des forces

spéciales, a joué un rôle important dans l'échec du soulèvement

des compagnies de défense, en 1983-1984. C'est pourquoi les forces

spéciales sont devenues un pilier du régime, aux côtés des deux

unités précédentes. Au milieu des années 1990, Haydar est éliminé

car il s'oppose à la succession d'Hafiz par Bachar. Hafiz divise le

commandement en deux divisions de forces spéciales, les 14ème et

15ème, avec trois régiments chacune. La première division sert

avec le 1er corps au sud et la deuxième avec le 2ème corps sur la

frontière libanaise. Il semblerait que seulement la moitié des

forces spéciales soit composée d'alaouites : le taux de

défection en 2011-2012 a d'ailleurs été plus important que dans la

4ème division blindée et la Garde Républicaine. Le commandement

des forces spéciales, avec au moins trois régiments, se trouve dans

les montagnes d'al-Dreij entre Damas et le Liban, derrière le palais

présidentiel. La 15ème division et ses trois régiments sont sur la

frontière jordanienne. Les forces spéciales opèrent notamment dans

l'Anti-Liban au sud-ouest de la Syrie.

L'armée

syrienne commence à former des corps d'armée au milieu des années

1980. Le 1er corps d'armée forme ainsi la première ligne de défense

contre une invasion. Les 61ème et 90ème brigades d'infanterie

indépendantes occupent des positions le long des hauteurs du Golan.

La seconde ligne de défense est composée, au sud, de la 5ème

division mécanisée, couverte à l'est par la 15ème division de

forces spéciales, près de la frontière jordanienne, tandis que la

7ème division mécanisée sécurise l'approche la plus directe au

nord entre le Golan et Damas, avec à l'ouest la hauteur du mont

Hermon. La 9ème division blindée, en arrière, sert de réserve.

![]()

Le

2ème corps d'armée a servi de force d'occupation au Liban. La 1ère

division blindée a joué un rôle clé dans l'échec de la tentative

de coup d'Etat de 1983-1984. La 10ème division mécanisée fait

également partie de ce corps, de même que la 14ème division de

forces spéciales. Avant la guerre civile de 2011, le 2ème corps

devait protéger la frontière libanaise et fournir une deuxième

ligne de défense contre une invasion israëlienne. La 1ère division

blindée, en particulier, couvrait l'approche sud de Damas, preuve

que le régime lui accorde une certaine confiance.

Le

3ème corps d'armée regroupe des unités dédiées à la sécurité

intérieure et destinées à servir de réserve en cas de conflit. La

11ème division blindée, stationnée près de Homs, protégeait le

centre du pays et la 3ème division blindée défendait l'accès nord

de Damas. Les 17ème et 18ème divisions, indépendantes,

protégeaient le nord et l'est de la Syrie. La 3ème division blindée

a notamment participé à l'écrasement de l'insurrection des Frères

Musulmans : elle a nettoyé Alep et a engagé sa 47ème brigade

blindée et sa 21ème brigade mécanisée contre Hama. Les

trois-quarts des officiers seraient alaouites, de même qu'un tiers

des soldats. Elle a également rallié les forces spéciales en

1983-1984 contre le coup d'Etat des compagnies de défense.

De

la contre-insurrection à la guerre civile

Le

conflit en Syrie s'est progressivement transformé à l'été 2012,

passant d'une insurrection à une véritable guerre civile.

Bachar el-Assad a cherché à réutiliser les recettes de son père,

mais la campagne de contre-insurrection a échoué. Cependant,

l'armée syrienne conserve la capacité de soutenir pendant longtemps

une guerre civile. Hafez el-Assad avait écrasé la révolte des

Frères Musulmans en employant des unités d'élite de l'armée, en

créant des milices pro-gouvernementales, les deux réunies ensemble

servant à déloger les rebelles des zones urbaines et à installer

dans celles-ci de fortes garnisons.

![]()

Bashar

el-Assad a échoué en voulant reprendre la même stratégie. Les

défections l'ont poussé à ne faire intervenir que le tiers le plus

loyal de l'armée, ce qui était insuffisant pour garder le contrôle

de tout le pays. Les défections et l'attrition ont affaibli l'armée,

dans un sens, mais l'ont aussi renforcée, car ceux qui restent sont

des inconditionnels du régime. Les milices pro-Assad, ou shabiha,

dirigées par des proches du clan au pouvoir, ont commis parmi les

pires exactions contre les rebelles. Les comités populaires locaux

ont également formé leurs propres milices, et particulièrement

dans les minorités. Les deux forces reçoivent le soutien du régime,

des Gardes de la révolution iraniens et du Hezbollah. Les

troupes de Bashar el-Assad ont procédé à des déplacements de

population forcés dans les bastions de l'opposition, renforçant les

clivages confessionnels. L'armée a utilisé l'artillerie,

l'aviation, les bulldozers, les massacres purs et simples, voire les

missiles balistiques pour chasser la population en dehors des zones

rebelles. La stratégie vise à priver ceux-ci du soutien des

habitants. Les forces conventionnelles loyalistes sont concentrées à

Homs et à Damas. Les petites forces maintenues à l'est et au nord

ont bloqué les rebelles, mais des postes isolés sont tombés alors

que le régime cherchait à maintenir ses lignes de communication

logistiques. L'armée reste indélogeable de Homs et de Damas. En

contrôlant le corridor qui va de Damas à Homs et jusqu'à la côte,

Bachar el-Assad est en mesure de tenir une guerre civile, soutenu par

l'Iran et le Hezbollah. Il détruira probablement Damas plutôt

que de la laisser à l'opposition.

En

janvier 2013, Bachar affirmait que son armée allait écraser les

rebelles. En réalité, ceux-ci ont porté le combat à Damas dès

juillet 2012 et ont commencé à investir les faubourgs nord. Mais ce

que Bachar voulait dire, c'est probablement qu'il avait compris que

la contre-insurrection avait échoué, que les objectifs avaient

changé : il s'agit maintenant de tenir le territoire « utile »

en Syrie, non de contrôler tout le pays. Au début de

l'insurrection, Bashar emploie donc les unités les plus fiables de

son armée. Dans les premiers mois, trois régiments des forces

spéciales partent à la reconquête de la province de Deraa. Les

41ème et 47ème régiments arrivent de la base d'el-Dreij et le

35ème régiment vient de la province d'as Suwayda. C'est Bashar

lui-même qui a sélectionné les unités : d'ailleurs une

brigade conventionnelle opère sous les ordres du 35ème régiment.

Deux brigades conventionnelles opèrent aussi à Deraa : la

132ème brigade mécanisée de la 5ème division mécanisée, pour

des raisons de proximité, et la 65ème brigade blindée de la 3ème

division blindée, basée à 150 km de là, probablement choisie

quant à elle pour des motifs politiques.

![]()

Bashar

met aussi sur la sellette les quatre services de sécurité pour

prévenir les défections. Ainsi, le général Manaf Tlass, qui

commande la brigade de la Garde Républicaine, est arrêté avant de

faire défection. Les régiments et les brigades de l'armée syrienne

opèrent dans des regroupements ad

hoc composées pour prévenir ces incidents. Par exemple, une

compagnie de la 4ème division blindée d'élite forme l'élément

dominant d'une force ad hoc de la taille d'un bataillon :

ce qui explique que cette unité soit souvent citée dans les médias.

La 1ère division blindée, pourtant une unité supposée fiable, a

vu ses trois brigades (91ème, 153ème, 58ème) opérer dans un rayon

de 10 km seulement autour de sa base au sud de Damas. Des éléments

de la division ont pourtant probablement été incorporés dans la

76ème brigade blindée qui a accompli une « chevauchée de

la mort » dans la province d'Idlib, à partir de février

2012, marquée par de nombreuses atrocités et laissant derrière

elle des graffitis évoquant une « brigade de la mort ».

Pour

reprendre le faubourg Zabadani à Damas, le régime forme un groupe

mixte d'éléments de la 4ème division blindée et des 3ème, 7ème

et 10ème divisions. Mais chaque division ne fournit qu'une

compagnie. Dans d'autres cas cependant, ce sont uniquement des

formations d'élite qui sont employées : le siège de Homs, en

février 2012, voit l'intervention de la 4ème division blindée, de

la Garde Républicaine et des forces spéciales. Quand les rebelles

sont délogés de Baba Amr à la fin du mois, c'est le 555ème

régiment de forces spéciales qui monte à l'assaut. Il y a au moins

deux bataillons de la Garde Républicaine tirés des 103ème et

105ème brigades. Au moins la moitié des forces spéciales, 6

régiments, sont également engagés sur place : les 3 de la

15ème division stationnée près de la frontière jordanienne et

ceux de la 14ème qui attaquent les bastions les plus solides de la

rébellion au sud-ouest de Homas, Baba Amr, Inshaat et Jobar. Deux

régiments indépendants de forces spéciales, les 53ème et 54ème,

sont également présents.

Le

cas de Homs est emblématique de la stratégie choisie par le régime.

Des unités d'élite sont engagées pour prévenir les défections.

Le bombardement initial est suivi d'un engagement massif qui permet

de reprendre la place forte des rebelles, d'y installer une forte

garnison et d'empêcher sa reconquête en 2012. L'armée loyaliste

utilise d'ailleurs plutôt l'artillerie en feu indirect depuis

l'échec d'une première attaque contre le faubourg de Zabadani, à

Damas. Début février 2012, les assiégeants creusent des tranchées

de deux mètres autour d'une partie de Homs, matraquent la ville,

puis la nettoient secteur par secteur, forçant les rebelles à

l'évacuer en mars. Mais il n'y avait pas plus de 15 (!) pièces

engagées contre Homs, soit une infime partie des 3 000 canons du

régime... En 2012, contrairement à 2011, les unités de l'armée

loyaliste occupent en force les zones qu'elles conquièrent. Les deux

brigades de la Garde Républicaine restent à Homs et le génie

construit une barrière de béton autour de Bab Amr, avec seulement

quelques passages gardés par les forces de sécurité. Résultat :

les accrochages avec les rebelles s'effilochent jusqu'en juillet,

remontent jusqu'en octobre puis s'effondrent à nouveau. Cependant,

la tactique utilisée à Homs, faute de troupes en nombre suffisant,

n'est pas applicable partout.

En

ce qui concerne les milices, Bashar se repose sur deux catégories

différentes. La première est celle des Shabiha, ces gangs mafieux

dirigés par des proches du clan au pouvoir. La seconde réside dans

les comités populaires formés en particulier par les minorités

pour se protéger des bandes rebelles. L'opposition ne fait pas la

différence entre les deux groupes et appelle ces milices du nom de

Shahiba. Le terme viendrait de la voiture emblématique des mafieux,

la Mercedes Shabah, ou Fantôme. Les Shabiha sont des milices

extrêmement décentralisées Il n'y a cependant pas que des

Alaouites puisque des organisations criminelles sunnites, comme à

Alep, soutiennent aussi le régime, soit pour l'argent, soit pour

éviter la prison. Les milices des comités populaires sont plus

nombreuses que les authentiques Shabiha.

Dans

le premier quart de l'année 2012, les troupes d'Assad nettoient tous

les centres urbains majeurs et restent pour contrôler le terrain,

même si la stratégie ne s'étend pas à tout le pays. Après les

nettoyages de Damas, Homs et Idlib, le régime stoppe la manoeuvre et

se concentre sur le maintien dans les capitales provinciales. Le

choix de déplacer la population dans les villes renforce

l'insurrection en durcissant les séparations confessionnelles. En

vidant Homs de ses habitants, l'armée syrienne a renforcé le nombre

de réfugiés à Damas et lancé la contestation dans la ville. Dans

le nord du pays, l'artillerie est utilisée pour matraquer les

villes, faute de troupes suffisantes pour procéder au râtissage de

tous les secteurs. Les rebelles sont pris au piège : ils ne

peuvent augmenter l'échelle du combat à Alep ou Idlib par crainte

de voir l'armée pulvériser les villes. Dans la zone côtière

alaouite, le régime a procédé dès 2011 à l'expulsion des

communautés sunnites. A l'automne 2012, des bulldozers sont employés

pour raser des faubourgs de Damas, les milices achevant le travail de

dépopulation en expulsant, voire en massacrant.

Fin

mai 2011, les miliciens abattent 108 personnes du village sunnite de

Taldou, dans la province de Homs, soutenus par l'artillerie de

l'armée régulière. Fin août 2012, après trois jours de

pilonnage, l'armée syrienne et les milices entrent dans le faubourg

sunnite de Daraya à Damas et tuent plus de 300 personnes. Le lieu

est un épicentre de la contestation et il est proche de la capitale

et de l'aéroport militaire Mazzeh, d'où cette réaction très

violente du régime. Quand les forces au sol ne sont pas disponibles

sur les fronts ouverts par les rebelles, comme au nord d'Alep ou de

Lattaquié au printemps 2012, ce sont les hélicoptères qui sont

employés pour chasser les populations. Les hélicoptères d'attaque

sont de plus en plus requis dans ce rôle en juin-juillet 2012. En

août, durant la bataille d'Alep, ce sont les avions qui remplacent

l'artillerie et bombardent des faubourgs derrière les positions

rebelles. L'aviation est d'ailleurs plus employée pour ces frappes

de terreur qu'en appui tactique, faute de précision ; c'est

aussi un moyen de retourner la population contre les rebelles.

L'aviation emploie même des barils d'essence modifiés au lieu des

projectiles traditionnels, et cible les boulangeries. Ce qui force

les rebelles à s'attaquer aux bases aériennes et à répliquer

contre les appareils : 15 auront été abattus à la fin 2012.

L'aviation syrienne connaît aussi des problèmes d'entretien et de

ravitaillement en carburant. D'où l'emploi à partir de décembre

2012 des premiers missiles balistiques, contre des positions

rebelles au nord du pays. Le 15 janvier 2013, un missile SCUD

probablement tiré au jugé frappe l'université d'Alep, tuant 80

personnes. Quelques jours plus tard, un autre s'écrase sur Daraya.

Jusqu'à la fin février 2013, ce sont pas moins de 40 missiles qui

ont été tirés.

La

domination aérienne explique aussi, pour partie, le maintien du

régime de Bashar el-Assad.

Née en 1948, la force aérienne syrienne a bénéficié ensuite du

fait que Hafez el-Assad lui-même était un ancien officier pilote.

Comme on l'a dit, dès avril 2012, l'aviation déploie ses

hélicoptères dans les provinces d'Idlip et Alep pour engager les

villages contrôlés par les rebelles. Le 12 juillet, les

hélicoptères de combat mitraillent la population du village de

Tremseh. Pour compenser le faible nombre de Mi-25 disponibles et

réserver ceux-ci aux secteurs stratégiques, l'aviation syrienne

engage ses jets dès le mois d'août 2012. En outre, la DCA rebelle

s'est améliorée et force à opérer à plus haute altitude. A

l'été, elle compte déjà de 15 à 25 ZSU-23, 2 à 5 canons tractés

de 57 mm, et de 15 à 30 SA-7, avec peut-être aussi des SA-16 et 24.

En octobre, ce sont déjà au moins 5 hélicoptères et 6 avions qui

ont été descendus. Les rebelles s'attaquent également aux bases

aériennes : Abu ad Duhur au sud d'Alep, Minakh au nord d'Alep

(où stationnent plus de 40 Mi-8, al-Qusayr près de Homs, etc. 4 des

destructions d'appareils interviennent d'ailleurs près des bases

aériennes. Les hélicoptères Mi-8 et Mi-17 commencent alors à

larguer des bombes artisanales, y compris sur les civils.

A

l'été 2012, l'armée de l'air syrienne aligne 200 appareils, 50

hélicoptères et 150 avions. Mais les problèmes de maintenance et

les défections limitent encore le total. Les appareils ne sont pas

vraiment conçus pour la contre-insurrection, d'où l'emploi de L-39

dans ce rôle. Fin novembre 2012, les premiers Su-17 et Su-22

apparaissent dans le ciel, preuve que le régime fait flèche de tout

bois pour soutenir le conflit. La défense anti-aérienne,

relativement puissante, se concentre sur le corridor

Damas-Homs-Alep : 650 sites statiques, 300 équipements mobiles,

dont des SA-11, 17 et 22. Un F-4E turc en fait probablement les frais

le 22 juin 2012, prouvant l'efficacité du système antiaérien

syrien. Fin octobre 2012, l'armée n'a pas hésité à détruire ses

propres lanceurs mobiles dans la province d'Idlib de peur qu'ils

soient capturés par les rebelles.

Après

avoir attaqué les bases aériennes, ceux-ci changent à leur tour de

tactique. Au lieu de s'en prendre aux villes ou aux villages, ils se

dispersent pour éviter les frappes aériennes et le mécontentement

de la population. Puis ils puisent dans les stocks des bases

aériennes pour renforcer leur DCA en canons et en MANPADS. Ils

mettent la main sur 40 lanceurs durant les offensives de l'automne

2012 et abattent pas moins de 2 hélicoptères et 1 chasseur au cours

de la première semaine de décembre 2012, dans la province d'Alep.

Ils continuent de maintenir la pression sur les bases aériennes. En

janvier 2013, ils prennent celle de Taftanaz, au nord de la Syrie,

assiégée depuis des mois, et mettent ainsi hors de combat 20

hélicoptères.

Depuis

le début du conflit, l'armée syrienne se maintient à 60 brigades

de manoeuvre.

Mais ces brigades n'ont pas été engagées en entier et seulement un

tiers environ de l'armée a participé aux opérations. La 4ème

division blindée et la Garde Républicaine ont opéré à plein

effectif. Les forces spéciales, qui ont connu des défections, sont

probablement aux deux tiers de leur capacité, soit 12 000 hommes –

contre 16 000 pour les formations précédentes. Les divisions

régulières ont souvent fourni une brigade, qui n'est pas restée

très éloignée de sa base d'opérations. Soit 27 000 hommes environ

sur les 9 divisions. Ce qui veut dire que le régime peut compter sur

un corps de bataille solide de 65 à 75 000 hommes. Les défecteurs

ont peut-être représenté 20 à 30% de l'effectif total de l'armée.

Les services de sécurité ont prévenu les défections et la 4ème

division blindée, par exemple, pourtant unité d'élite, a dû

fusiller 10 soldats qui menaçaient de le faire. Les éléments peu

sûrs sont emprisonnés ou maintenus dans les casernes. Les unités

d'élite fréquemment engagées sont surmenées, ce qui a aussi

conduit Assad à changer de stratégie. Les pertes commencent à

augmenter sérieusement à partir de la mi-2012. De 500 soldats tués

en novembre 2011, on passe à 2 300 morts en juin 2012. Les

statistiques ne sont plus communiquées par le régime en juillet. En

novembre, certains estiment les pertes à 7 000 morts et 30 000

blessés.

![]()

Pour

compenser ses pertes, le régime recrute dès l'automne 2012 dans les

cités alaouites, fait appel aux réservistes, encadrés par des

étrangers, Iraniens ou membres du Hezbollah. La

décentralisation des opérations et l'attrition de l'armée

entraînent une fusion de plus en plus grande entre celle-ci et les

milices. Les services de sécurité, qui compteraient selon certains

jusqu'à 200 000 hommes, n'ont pas attendu cette phase pour opérer

sur le terrain de la même manière que les milices. Selon les

rebelles, 10 000 miliciens sont venus renforcer les défenses de Homs

début 2013. Les Iraniens encadreraient l'Armée Populaire depuis août

2012. Bashar institutionnalise le processus début 2013 en regroupant

les milices dans les Forces de Défense Nationale. Les miliciens

pro-régime commencent à pratiquer des enlèvements.

Bashar

el-Assad a dû répartir ses maigres forces géographiquement

parlant. Depuis le début du conflit, il a privilégié Damas, Homs

et le Sud plutôt que le nord ou l'est du pays. On ne sait parfois

pas grand chose pour certains secteurs. La 11ème division blindée

est censée être active près d'Hama mais on y voit surtout opérer

une brigade de la 3ème division blindée et le 47ème régiment des

forces spéciales. Près de Tartous et de Lattaquié, l'armée

régulière n'est pas beaucoup présente, peut-être en raison de

l'importance de la communauté alaouite et chrétienne, et parce que

les organes de sécurité jugulent l'opposition. Les médias

reflètent d'ailleurs ces questions géographiques en constatant un

recul de l'armée au printemps 2012, là où il ne faut peut être

voir qu'une disparité de l'engagement.

C'est

dans l'est que les forces régulières sont les moins présentes. La

17ème division de réserve y a opéré en 2012. La 93ème brigade de

cette division est venu d'Idlib. Le 54ème régiment de forces

spéciales arrive au nord-est après avoir participé au siège de

Homs en février 2012. Dès l'été, le régime abandonne les régions

kurdes et la 17ème division est refoulée à la fin de l'année. Au

nord, dans les provinces d'Idlib et d'Alep, le régiment de forces

spéciales présent en 2011 est renforcé début 2012 par 3 autres

régiments, une brigade blindée, et un détachement de la 4ème

division blindée. La 76ème brigade blindée et le 41ème régiment

de forces spéciales arrivent dans la province d'Idlib fin février

2012. Deux autres régiments de forces spéciales, le 35ème de la

15ème division et le 556ème de la 14ème division, également

vétérans du siège de Homs, arrivent ensuite à Idlib. Début mars

2012, les éléments de la 4ème division blindée, de la 76ème

brigade blindée et du 35ème régiment de forces spéciales

nettoient la ville d'Idlib, chassant les rebelles dans les environs.

Mais le régime, faute de troupes, ne peut poursuivre et n'est pas en

mesure de répliquer à l'ouverture d'autres fronts au nord et à

l'ouest. Quand les forces du régime sortent d'Alep en juillet 2012

pour pousser au nord, les rebelles les reconduisent dans la ville dès

le mois d'août.

L'armée

syrienne établit des postes pour contrôler les lignes de

communication et disloquer les formations rebelles. Les troupes

restent en garnison, évitent les embuscades et les défections par

le contact avec la population. Mais les rebelles peuvent aussi

concentrer des unités allant jusqu'à la brigade contre des postes

isolés : pas moins de 17 sont tombés au nord jusqu'en mai

2012. En janvier 2013, l'armée n'a plus que 7 postes au nord des

capitales provinciales. Pour ravitailler ses unités, l'armée

syrienne emploie des Il-76 puis, devant la réaction de la DCA des

rebelles, ses hélicoptères.

![]()

La

garnison de Homs reste importante. Dans la province de Deraa, la

moitié des formations du 1er corps sont encore présentes. La 9ème

division blindée a envoyé sa 52ème brigade mécanisée combler les

trous de la 15ème division de forces spéciales. La 7ème division

mécanisée a envoyé des éléments renforcer les brigades

d'infanterie indépendantes sur le Golan. Il faut dire que le 1er

corps est moins fiable, les désertions y ont été nombreuses. Ce

n'est que lors de la bataille de Damas, à partir de juillet 2012,

que des unités renforcent la capitale.

A

Damas, la Garde Républicaine et la 4ème division blindée ont

affronté les rebelles dès le début de l'insurrection. Les

manifestations dans les faubourgs entre mars et mai 2011 ont été

dispersées par le 555ème régiment de forces spéciales, les

104ème, 105ème et 106ème brigades de la Garde Républicaine.

Malgré des opérations à l'extérieur, l'essentiel de la 4ème

division blindée et de la Garde Républicaine sont à Damas.

L'offensive rebelle de juillet 2012 a réussi à tenir sur la durée

malgré l'ampleur de la contre-attaque, l'emploi de l'artillerie et

des hélicoptères.

Plutôt

que de se replier dans un réduit côtier, il est fort probable que

Bachar el-Assad cherche à conserver Damas, Homs et Hamas. La

politique de terre brûlée à achever de faire basculer

l'insurrection dans la guerre civile, marquée par des affrontements

de plus en plus sectaires.

Bibliographie :

Lt

Col S. Edward BOXX, « Observations on the Air War in Syria »,

in Air & Space Power Journal, Mars-avril 2013, p.147-168.

Anthony

H. CORDESMAN, If Its Syria: Syrian Military Forces and

Capabilities, Center for Strategic and International Studies, 15

avril 2003.

Joseph

HOLLIDAY, The Syrian Army. Doctrinal Order of Battle, The

Institute for the Study of War, février 2013.

Joseph

HOLLIDAY, The Assad Regime. From Counterinsurgency to Civil War,

MIDDLE EAST SECURITY REPORT 8, Institute for the Study of War, mars

2013.

Kenneth

POLLACK, Arabs at War. Military Effectiveness, 1948-1991,

University of Nebraska Press, 2002.

Eyal

ZISSER, « The Syrian Army: Between the Domestic and the

External Fronts », in Middle East Review of International

Affairs Journal, Vol. 5, No. 1 (Mars 2001), p.1-12.